トピック

スポーツ観戦をもっと楽しく。スタジアムを変えていく照明の意外な役割とこれから

2021年9月29日 07:00

東京オリンピック・パラリンピックが大きく盛り上がり、この夏はスポーツが大いに注目された。野球やサッカー、テニスなど、世界中で活躍するスポーツ選手の勇姿をテレビやスマートフォンで楽しんでいる人も多いことだろう。

大規模なイベントには、最新技術を用いた設備や機材が導入されることも多いが、競技を行なう選手のパフォーマンスを最大限に引き出し、観客がより楽しむためにも大事な要素の一つに「照明」があることはご存じだろうか?

スタジアムなどの大規模照明を長年手掛けているパナソニックに、今だから実現できた照明の形と、それを支える技術の裏側について聞いた。

スタジアム照明をLED化するメリットは省エネだけじゃない?

サッカーや野球、テニスなど、さまざまなスポーツで多くの日本人選手が活躍していることもあって、国内外で行なわれる試合や競技大会をテレビやスマホなどで視聴する人も多いことだろう。日本人選手が世界チャンピオンになったり、日本代表チームが世界大会で活躍するなど、アスリートがめまぐるしく進化している一方で、それらのアスリートが活躍する場である「スタジアム」なども最近大きく進化しはじめている状況だ。

その進化の要素で大事なものの一つが「照明」。従来のスタジアム照明というと水銀灯をはじめとする「HID照明」が中心だったが、最近では省エネ性の高いLED照明に置き換わりつつある。

2015年にガンバ大阪のホームスタジアムとして建設されたパナソニックスタジアム吹田や、2019年に開業した国立競技場、2020年に開業した多目的アリーナ「FLAT HACHINOHE(フラット八戸)」など、新設スタジアムへの導入が進んでいる。HID照明を用いていた従来のスタジアムでも、2016年に東京ドーム、2018年に花園ラグビー場、2019年に味の素スタジアム、2020年にはメットライフドームがLED照明に置き換わった。2021年度のシーズン終了後には阪神甲子園球場もLEDに置き換わる予定だ。

LEDの省エネ性が高いことは知られているが、メリットはそれだけではない。大光量で色再現性が高く、瞬時点灯や瞬時消灯が可能なことなどが挙げられる。

パナソニックのLED投光器「スタジアムビーム【4K8K放送対応】」の場合、1灯で13万8,000lmから14万lmの明るさがある。学校の体育館などに設置されている水銀灯は1灯で2万lm程度なので、より少ない照明での置き換えが可能だ。

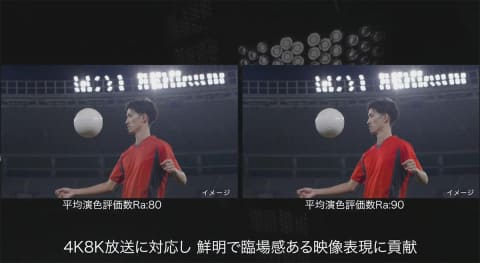

色再現性の高さも重要なポイントになる。「スタジアムビーム【4K8K放送対応】」は自然光の再現性を評価する「平均演色評価数 Ra」が90で、さらに赤色の「特殊演色評価数 R9」が80となっている(それぞれ100に近いほど再現性が高い)。一般的な蛍光灯はRa 60程度で、水銀灯に至ってはRa 40程度なので、スタジアムビームはかなり高い再現性を持っている。地上デジタルテレビ放送やBSデジタル放送に比べて、最新の4K8K放送は色表現の範囲が広がっており(広色域化)、スタジアムの照明にも色再現性の高さが求められるようになっている状況だ。

瞬時点灯・瞬時消灯が可能な点も大きな魅力だろう。学校などの体育館や公営運動場などの照明がなかなか明るくならないのはご存じの人も多いだろうが、水銀灯は電源をオンにしてから15~20分ほど待たないと明るさが最大にならない。

また、実際に観戦していて体験した人もいるかもしれないが、水銀灯は停電、もしくはボタンの押し間違いなどで消灯してしまった場合、一度照明を冷ましてからでないと点灯することができない。停電から復帰したとしても、冷ます時間と再度明るくなる時間が必要になるため、少なくとも30分ほどは中断を余儀なくされてしまう。LEDの場合は瞬時に点灯できるため、万が一の状況にも対応しやすいというメリットがある。

コスト面も見逃せない。「スタジアムビームの場合、従来の照明に比べて45%ほど省エネになります」とパナソニックは説明する。

「公園の街路灯などであれば2~3年で減価償却できます。一方、スタジアムなどの場合は毎日夜遅くまで使うかどうかによって償却期間は大きく異なりますが、定額の電気代を下げられるというメリットがあります。また、LED照明を導入することでコンサートやイベントなども含めて多目的に利用しやすくなり、お客さんを呼べることでコストを回収できるというメリットもあります」(パナソニック)

そのほか、LEDの光源寿命は約4万時間と長いため、ランプ交換などのメンテナンスが少なくて済むというのも大きな利点だろう。

ただ明るいだけではダメ? 指向性の高さがスタジアム照明で有利な理由

光がさまざまな方向に広がる水銀灯に比べて、指向性が高い(特定の方向へ限定して照らせる)のもLEDならではのメリットだ。

従来の照明では、フィールドを均質な明るさで照らすために、それぞれの投光器からの光が重なるように計画されてきた。そうするとフィールドにいる選手がまぶしさを感じてしまうことが多くなってしまう。しかし指向性の高いLED照明なら、光の重なりを減らすことでまぶしさを感じにくいようにできる。

「スタジアムの照明一つひとつはすごく明るいのですが、何百台の投光器がいろいろな角度から照らすことによって、まぶしさを感じにくくさせる手法を用いています」(同社)

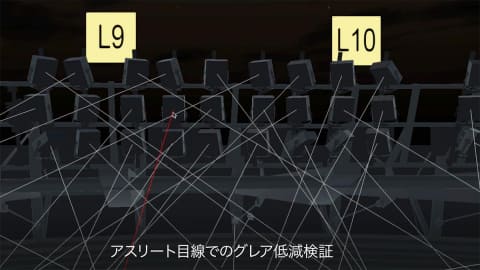

その照明の配置を設計するために用いられているのが、VR(仮想現実)を用いてシミュレーションを行なうパナソニック独自の配光設計技術「Sports VR」だ。

Sports VR技術では、スタジアムの設計図を利用してVR上にスタジアムを作り出し、設置した照明による明るさの分布を確認したり、任意の地点での投光器からのグレア(まぶしさ)を確認したりすることで、設置角度を検討できるようになっている。

「選手がまぶしくならないようにしつつ、必要なところをきっちり照らせるように配光計算などをVRで行なっています」(同社)

例えば味の素スタジアムでは860灯を超える投光器を設置しているが、これらの配置と数量、角度をVRシミュレーションを用いてコントロールすることで、フィールド全体を1,500lxの高照度でムラなく照らすことに成功している。

LEDの指向性の高さは、「光害」の防止にも役立つ。例えば学校のグラウンドや地域の運動場などに用いる照明の場合、光が漏れることで周囲に光害を引き起こしてしまう場合がある。

パナソニックが開発した光害対策LED投光器「アウルビーム」は、独自のWレンズ方式によって上方向への光を抑制し、上方向への光漏れが発生しにくくなっている。グラウンド周辺の民家や農地への光漏れを低減し、「必要なところにだけ必要な光を届けることが可能になっています」とのことだ。

瞬時点灯・消灯やプログラム制御によって“光の演出”も可能に

瞬時に点灯・消灯ができるのが従来の照明に対するLEDの大きなメリットだと先ほど紹介したが、それは単に「スタジアム全体を素早く照らせる」ということだけでない。LEDの光を演出に使えるという、これまでになかった新たな活用法も生まれてきた。

「LEDならコンサートでステージの照明だけを全部消すとか、観客席の照明を消してステージ側だけ点けるといったことが簡単にできます。調光(明るさ調節)もできるため、観客席を暗くしつつ、お客さんが動き回れる明るさに調節するといったことも可能です」(同社)

味の素スタジアムでは、フィールドを照らす照明自体を演出にも活用している。

「投光器をスタジアム2階席の先端に付けており、得点が入ったら光をウェーブのように走らせるといった演出ができるようになっています」(同社)

こうした演出を実現するのが「DMX(DMX512)」だ。DMXは1本のケーブルで512チャネルのデジタル信号をそれぞれ256段階でコントロールし、照明器具の調光や調色などの制御を行なえる通信規格のこと。照明の導入時にDMXに対応させることで、ボタン一つでさまざまな演出をしたり、コンサートなどの時にはプログラム制御によって高度な光による演出を行なったりもできる。

そうした取り組みがなされている先進事例の一つが、青森県八戸市で2020年に開業した多目的アリーナ「FLAT HACHINOHE」だ。通年型アイスリンクをベースとしながら、移動式断熱フロアを使用することでさまざまなアリーナスポーツやコンサート、展示会などにも使える施設になっている。

FLAT HACHINOHEではDMX機能を搭載するLED照明器具を130灯配置し、客席に光を漏らさずにアリーナだけを明るく照らすように光の向きと照度を調整した。八戸市と福島県郡山市をホームタウンとするアイスホッケーチーム「東北フリーブレイズ」のホームアリーナとなっており、年間約30試合が行なわれる。そのほか、プロバスケットボール・Bリーグの公式戦も開催できるようになっており、開催する競技に合わせ、最適な光環境に切り替えられるようにプログラムを設定している。もちろん、イベントやコンサートなどの際の光の演出も自在に行なえる。

スタジアム照明として用いられている「スタジアムビーム」などは、限りなく太陽光に近付けた単色の照明だが、RGBの三原色を用いてフルカラーの光の演出が可能な「ダイナセルファー」などの照明もラインナップしている。

従来のHID照明を設置しているスタジアムやアリーナでは光の演出ができないため、コンサートなどのイベントを開催する場合はイベント会社が独自に演出用照明を設置して演出する必要があった。しかし、もともとスタジアムに導入されている照明がイベントでも活用できるのであれば、独自に用意する照明が減り、イベント主催者側の負担を減らすことができる。

「今はスタジアムやアリーナを照明によって差別化できる時代になりました。照明による演出の価値に期待するスポーツ施設運営者はこれからどんどん増えてくると思います。今はその過渡期というか、ちょうどターニングポイントになっているのではないでしょうか」(パナソニック)

スタジアムやアリーナのフィールド全体を均一に照らしつつ、競技者にまぶしさを感じさせない。さらに省エネでメンテナンスも少なくなり、光害も減らせるなど、いいことずくめのLED照明だが、その真価はそれだけではなかった。より細かく制御できるようにし、フルカラー照明なども組み合わせることで光の演出も可能になる。それがスタジアムやアリーナの新たな付加価値を生み出す可能性を広げていくというのは、かなり魅力的なのではないだろうか。