【特別企画】

シャープ、「誠意と創意」の歴史を辿る 第2回

シャープの歴史について全6回で掲載しております。(編集部)

第1回/ 第2回/第3回/第4回/第5回/第6回

■アイディアと経営手腕は親譲りだった

|

| シャープ創業者・早川徳次氏のレリーフ (奈良県天理市のシャープ歴史ホール) |

当時の住所でいえば、東京市日本橋区久松町ということになる。また、11月3日は現在では文化の日となっているが、明治時代は、明治天皇の天皇誕生日(明治節)として休日に制定されていた日だ。

シャープは、大阪に本社を置く企業であるため、創業者である早川徳次氏が東京・日本橋の生まれであることに驚く読者も多いかもしれない。だが、早川氏は、まさに東京生まれの東京育ち。実父の生家は、京橋に江戸時代から続く袋物問屋。典型的な江戸っ子であり、関東大震災の被害により、1923年(大正12年)に大阪に移り住むまでの約30年間は、東京で過ごしていたのだ。

だが、幼少期の早川氏は、決して恵まれた人生を送っていたわけではなかった。

実父である早川政吉氏は、2度の結婚をするも、いずれも妻と死別。それぞれもうけた長男、長女の2人を男手で育ててきた。そして、3人目の妻となる花子さんとの間に生まれた一女ニ男の末っ子が、徳次氏であった。

独立心の旺盛な花子さんは、ミシン裁縫で自ら事業を開始。これが明治における新たな日本の文化に合致するとともに、日清戦争勃発にあわせ出兵兵士のための軍用シャツの依頼が殺到し事業が大きく成長。十数人もの職人を抱えるほどの規模となり、最終的には、政吉氏が営んでいたちゃぶ台製造の仕事をやめ、ミシン裁縫で生計を立てるようになっていた。

やや横道に逸れるが、父親の早川政吉氏は、机の木地に布を張って、表面から漆をかける一閑張りを考案。これをちゃぶ台に応用するといったアイデアマンであった。1890年に開催された内国勧業博覧会では銀賞をとるほどの評価を受けたという。早川徳次氏のアイディアマンぶりは、親譲りのものであったともいえる。

また、政吉氏は金銭管理には弱かったようだが、それを差し引いても有り余る実母・花子さんの経営手腕も、やはり徳次氏に受け継がれたものであったといえよう。

■貧窮の中で知った思いやり

しかし、花子さんは、昼夜を問わずに働き続けた無理がたたり、胸部疾患により、長い間、病床に伏せることになってしまったのだ。

家の忙しさと母親の病弱を理由に、当時1歳の徳次氏は、ミシンの下請けをしていた出野家に里子として預けられることになった。もともと出野家には、子供がいなかったこともあり、ことさら徳次氏を可愛がり、出野夫妻は養子にもらえるように、なんども申し出たという。

病床に伏せている実母の体調が思わしくないこと、さらにミシン裁縫も、事業の柱を失った打撃に加え、終戦で事業が厳しくなりつつあったことが重なり、早川夫妻は、徳次氏が1歳11カ月のとき(1895年10月)に養子縁組を行ない、徳次氏は、それから出野籍に移ることになった。このとき、両家の間では「生みの親は絶対に明かさないこと」という取り決めが行なわれ、徳次氏は17歳になるまで、この事実を知らなかった。

養子にもらわれてから2年。養母が急逝、その後妻に、徳次氏は厳しく当たられることになる。決して裕福な家庭ではなかったことに加え、昼間はなにかにつけて態度が悪いと折檻され、深夜までマッチの箱張りを手伝わされるという日々が続く。「遊びたいのに遊べず、貧窮の悲しさを味わった。極度の発育不良で、そのままでは恐らく短命だっただろう。小学校へ通っている間だけが楽しい時間だった」と、後年、徳次氏は振り返っている。

|

| 最前列右端が、かざり職見習い時代の13歳の徳次氏。1906年の写真 |

ある日、近所に住む盲目の女性が、徳次氏を哀れんで、本所のかざり屋で人を求めているという話を聞き、その店に奉公として世話をしてくれた。ここから徳次氏の7年7カ月という長い住み込み奉公が始まることになる。

シャープは1950年に、障がい者を雇用する特選金属工場(現シャープ特選工業)を設立しているが、これは、このときの盲目の婦人が差し伸べてくれた温かい思いやりに対する感謝であると、徳次氏は述べている。

奉公した先は、東京・本所の坂田かざり屋。徳次氏が奉公した1901年(明治34年)9月には、すでに20人近くの職人、弟子を抱えた金属細工会社であった。主な生産品は、洋傘の付属品。主人である坂田芳松氏は、口は悪いが、竹を割ったような性格で、徳次氏は、「技術への眼を開けてもらうとともに、人の世の情というものを授かった。実社会への第一歩で、坂田氏のような人に出会ったことは幸せであった」と述懐している。

奉公をはじめてから3年間は、木炭をついて、粉にして、研磨材を作る仕事が続く。ある日、徳次氏は、主人に「ほかの仕事をやらせてもらえないか」と相談した。それに対して坂田氏は頭ごなしに怒鳴りつけた。

「べらぼうめ! 炭をついていても、心がけ1つでほかの仕事は覚えられるんだ。習わぬ経を読む心がけで勉強しろ!」。

この時、学んだ「門前の小僧、習わぬ経を読む」というのが、徳次氏が初めて会得したことわざだったという。

一方で、盆にあわせて実家に帰ることが許されたときには、こんなエピソードもあった。

主人からもらったお土産を持ち、実家に帰ったものの、今度は、奉公先にもって帰るお土産がないという貧窮ぶり。盆が明けて帰った奉公先では、家族団らんの楽しい話に持ちきりの丁稚たちを前に、徳次氏は引け目を感じざるを得なかった。そんな時、坂田氏は、「徳や! これ、お前んところのお土産か。ありがとうよ。今後帰ったらよく礼をいってくんな」と、見覚えがない品物をかざして、ほかの丁稚に聞こえるような大声でいってくれたというのだ。温かい坂田氏の気持ちに接し、このとき、この人に尽くしたいという気持ちになったと徳次氏は語っている。

こんな経験の積み重ねが、十代の徳次氏を育ててくれたのだ。

■ベルトのバックルで人生初の特許を取得

1908年、坂田氏は、新たな仕事として、鉛筆製造の仕事を開始した。

ところが、工場の増築や設備の導入などの投資をしたものの、基本研究が疎かで、製造技術が悪く、満足な鉛筆が一本もできないという事態に陥った。損失が借財となり、結果として家財道具はすべて差し押さえを食ってしまったのだ。結果として、職人たちは離れざるを得なくなり、坂田氏の元に残った丁稚は、徳次氏をはじめ3人。さらに悪いことは続くもので、坂田氏が石油ランプを倒し、右腕に大やけどを負い、事業は丁稚3人の手に委ねられる有様となってしまったのだ。

そんなとき、徳次氏はキズ物の鉛筆を風呂敷に包んで、水天宮の縁日で売りに行くことを考えついた。売っているうちに、最初はなかなか出なかった声が出るようになり、目の前で鉛筆を削って見せると、買っていく人が増えるというような知恵も付き始めた。また、ブリキで自作した灯籠を深川八幡の縁日で売ったこともあったという。

それまでは売ることを知らなかった徳次氏が、初めて売る経験をしたのだ。ここでは、売るための情熱と、売れる条件が揃えばモノが売れること、そして、客の心理を掴む商売の微妙なコツを掴めば売れることなどを学んだという。

1909年、7年7カ月の奉公を務めた徳次氏は、その後、1年間の礼奉公に入り、初めて月給制となる。そして、その翌年には、職人となり、能率給となった。

実は、その出だしに、徳次氏は大きな失敗をしている。能率給を重視するあまり、なんでも早く仕上げることに力を注ぎ、仕上がりが粗雑なものが増えていってしまったのだ。それを見た坂田氏は、徳次氏を怒鳴りつけた。

「こりゃなんだ! これしきの仕事しかできねえのかっ。腕が落ちたな」

腕が落ちたと職人がいわれるのは当時としては致命傷だった。職人としてのスタートは、まさに失敗からのスタートであった。

1912年、早川徳次氏は、人生初の特許を取得した。それは、徳尾錠というベルトのバックルであった。

ある日、電気(映画)館で、徳次氏は「いたずら小僧」という映画を見た。そのときの登場人物のベルトの先が、ベラベラと長く垂れているのが気になって仕方がなかったという。そこで、ベルトの先を自由に納めることができないかと思案しはじめたのがきっかけだ。徳次氏は、バックル部に細いコロを使い、長短自在に止められるように工夫したのである。

知人に渡しておいた試作品が問屋の目にとまり、いきなり33グロス(4,752個)の注文が入った。この時、徳次氏は、真剣に独立を考えるようになる。徳尾錠に加えて、坂田氏に断り自ら事業を開始していた水道自在器(水道の蛇口)製造の仕事も起動に乗り始めていたことから、この2つの事業で独立を考えたのだ。のちに、徳次氏は、水道自在器でも、2つめの特許をとっている。

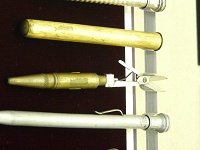

|  |

| 最初に特許をとった徳尾錠 | 徳尾錠の特許。大正元年9月19日に登録されている |

明治天皇の崩御から2カ月後の大正元年(1912年)9月。徳次氏は、東京・本所で、50円の資金をもとに、従業員2人で会社をスタートさせた。

毎日午前4時30分から仕事を開始。一日の経費は朝食前までに稼ぐという考え方だ。さらに、夜10時に終業するとそれから外交に出たり、雑用を済ませる日々の繰り返し。これほど、身を粉にして働いた時期はなかったと後年振り返っている。独立資金として借りた40円は、翌月には返済してしまうというほどの仕事ぶりだった。

実は独立と前後して、徳次氏は、早川家の出生であることを知るようになる。

奉公時代の17歳の時、急に腹痛を覚え、偶然近くにあった実家に立ち寄った徳次氏は、留守中の同家で引き出しの中にあった実母・花子さんによる日記を、偶然、目にすることになる。ここで実の父母の存在を知り、さらに兄弟がいることを知ったのだ。

独立を前にした18歳のとき、その日記から姉の嫁ぎ先であろうと考えた浅田家を訪問した。「一人前になるまでは、我が身をさらすにはみすぼらしい」と考え、1年間我慢していたのだ。独立を前に、その時期が来たと考えての訪問だった。

実は、この浅田家は、丁稚小僧時代から何度も地金を買いにやらされていた店だったという、運命のいたずらともいえる事実もこの時にわかった。

訪問したものの、この浅田家は、実父の姉が嫁いだ先であり、そこに徳次氏の姉はいなかった。だが、すべての事情を知っていた浅田家の主人は、出野家への養子の件、すでに両親が死去していること(実父は徳次氏が7歳の時に死去、実母もその3年後に死去)、早川家の由緒やほかにも兄弟がいることなどについて語ってくれ、すぐに兄弟に連絡をとってくれたのだ。もちろん、突然の弟の登場は、姉などを驚かせたのは当然のことだった。

1915年、徳次氏は、早川の姓に籍を戻し、それ以来、早川徳次として、一生を過ごすことになる。

■シャープペンシルで事業が一気に拡大

兄弟のなかで、特に気が合ったのは、同じ花子さんから生まれた4歳年上の政治氏であった。

ある日、政治氏が取り扱っていた雑貨のなかに、徳次氏は金属文具を見つけた。これを取り上げながら、工夫をすれば、いくらでも改良できると考え、万年筆の付属グリップや金輪を製造してみたのだ。ここから、シャープペンシル開発への道が始まる。

工場内には、当時としては異例の1馬力のモーターを据え付け、それからも続々と機械を導入し、小規模工場ながらも近代化させ、万年筆に関する事業を拡大。まわりからは、次々と機械を導入する様子を見て、「早川の機械気狂い」といわれるほどだったという。

万年筆の金輪などの製造が軌道に乗り、取引先も拡大。その取引先の1社から繰出鉛筆の内部の金具の制作依頼があった。この仕事を開始する一方で、納入先の繰出鉛筆の完成品の品質が低く、買う人が気の毒だと考え始めた徳次氏は、自ら繰出鉛筆そのものの改良に取り組むことにした。これがのちのシャープペンシルとなる。完成した繰出鉛筆は、ニッケルを使用した金属製としたことで、従来のセルロイド製のものに比べて壊れにくく、実用性に耐え、しかも美術性にも優れたものだった。

|  |

| 1915年に作られたシャープペンシル。当初は、早川式繰出鉛筆と呼ばれた | 早川式繰出鉛筆の特許 |

この時、政治氏とともに、早川兄弟商会を設立。そこで繰出鉛筆を大々的に売り出そうと考えたのだ。

だが、その目論見は脆くも崩れる。

問屋からは、「金属は冬季になると、冷たく感じられて使用に耐えない」、「洋服のポケットには差し込めるが、和服にはどうもあわない」など散々な評価。当時は、和服に角帯というのが人に会う時の正式なスタイルであり、これに金属製の繰出鉛筆はあわないというのだ。

銀座の伊東屋にも提案した。まずは6本の試作品を持っていったが、当時の番頭から様々な要求を突きつけられた。そこで次の週には改良したものを持ち込んだが、またそれに対しても要求があり、断られる。それを改良してはまた持ち込むことの繰り返しだったという。最終的には、36種類もの見本ができてしまうという始末だった。徳次氏が、ここまでこだわったのは、最大の小売文具店である伊東屋と取引をしたいという強い意志によるものだった。

|  |  |

| シャープペンシルの数々。試作品も含まれているという。きっと伊東屋にはこんな形で持っていたのだろう。 | なかにはハサミがついたユニークなものも。その左がキャップになっている | これは体温計がついたもの |

3カ月を経過しても、問屋との取引状況は芳しくなかった。そんなとき、貿易商から「輸出したいので、製品を用意してほしい」という声がかかった。その発注量は、35人の工員たちが、他の仕事を中止し、残業をしても追いつかないほどの量であったという。

時を同じくして、伊東屋の主人にも面会する機会を得た。36種類の見本を改めて持参し、説明を始める徳次氏に、「なんでこんな多くの種類の見本があるのか」と主人は問う。これに対して、徳次氏は、「あなたの店で改めろと言われたので、毎週改良したらこんなになった」と話し、そこから座が和み、話が広がっていった。伊東屋は見本の全種類に渡って、各1グロスずつの注文を出してくれたという。

一方で、輸出先での評判は上々だった。輸出向けの製品は、プロペリング・ペンシル、あるいはスクリュー・ペンシルと命名。欧米で高い評価をもって、受け入れられたのだ。これを聞きつけた国内の問屋も一斉に風向きが変わった。注文に生産が間に合わないところに、日本国内からの大量の注文が重なったのだから、一時はプレミアムがついて取り引きされるほどだった。

だが、この忙しさのなかでも徳次氏は、改良を加えていった。研究は芯にも及び、超極細の芯を開発することで、より使い勝手を高めることにも成功したのだ。改良した芯の採用を機に、エバア・レディ・シャープペンシルと改名し、のちにこれをシャープペンシルに改名した。同時に、米国をはじめとする諸外国でも特許を申請。このとき、48種類の特許を取得している。

|  |

| 当時としては極細の芯を開発。これが早川式繰出鉛筆の評価を決定的とした | 店頭に並べられたシャープペンシル。左下にエバーレデーシャープの文字がある |

|  |

| 輸出用のプロペリングペンシル。これは米国の古美術店で発見されたという | 米国においても特許を取得した |

|

| 1921年の工場の様子。シャープペンシル工場では流れ作業方式を導入していた |

その効果もあり、シャープペンシルは広く普及。そのころから、繰り出し鉛筆の代名詞として、「シャープペンシル」の名が定着し、それが今でも続いているのだ。

■2つの試練でマイナスからの再スタートに

1923年には、300坪の工場に200人が勤務し、月間売上高は5万円を超えたという。

ところが、順風満帆に見えた徳次氏に、2つの大きな試練が待ち受けていた。

1つは、1922年、腸出血を発病。瀕死の状態にまで陥ったことである。

医師からは「もう時間の問題です」との言葉まで出た。いや、弱々しい脈を計った医師からは「もう後十分、ご臨終です」との言葉まで出ていたのだ。

ところが、この言葉のあと、徳次氏の命の灯は再び燃え上がった。しばらく生死の境をさまよい続けたことにはかわりはなかったが、少しずつ回復の気配をみせ、それから2カ月後には半身起きあがれるまで回復したのである。外出までは半年を要したが、生死の境から、まさに奇跡の復活を遂げたのである。

もう1つは、1923年9月1日の関東大震災である。関東大震災では、地震そのものによる被害は、ほとんどなかったが、その後に各所で発生した火事で東京は一時火の海と化した。昼食の準備時である午前11時58分に起きた関東大震災は、東京のすべてを火災によって消失してしまった。

早川兄弟商会も例外ではなかった。そして、すべてを失ったのは、会社や工場だけではなかった。徳次氏は、このとき、妻と、8歳と6歳になる2人の子供も同時に失ってしまったのだ。

ゼロから、いやマイナスからの再スタートというほどの試練が徳次氏を襲ったのだ。(つづく)

2010年1月13日 00:00