【特別企画】

シャープ、「誠意と創意」の歴史を辿る 第4回

シャープの歴史について全6回で掲載しております。(編集部)

第1回/第2回/第3回/第4回/第5回/第6回

■「八百屋のおかみさんが使える電卓」を作れ

|

「テレビは、電波の受像機であり、受け身の商品。しかも、それを組み立てるだけでは新たな技術開発という点で積極性がない」

1960年。入社5年前後の20代の若手社員たちが、当時、代表取締役専務を務め、早川徳次社長と二人三脚で経営に当たっていた佐伯旭氏(のちに社長)に「これからのシャープを考えれば、コンピュータ、半導体、超短波の3つの分野における研究を行なうべきである」と直訴したのだ。

「そう思うならば、やってみたまえ」

熱く語る若い技術者たちの話を聞いた佐伯氏はそう答え、いくつかの研究室を設置した。

選抜された5人の若手社員たちは、まず大阪大学工学部の尾崎弘教授のもとを訪ねた。コンピュータの知識をまったく持たない若手社員は、この道の権威である尾崎教授にすがるしかなかったのだ。

その初日、尾崎教授はシャープの技術者に向かってこう言い放った。

「コンピュータの研究は金をドブに捨てるようなもの。そして、覚悟と体力がなければできない。あなたたちは死ぬ気でやれるのか」

尾崎教授は、若い技術者と、シャープがどこまで本気なのかを試したのだろう。その迫力に一瞬息をのんだシャープの技術者だったが、回答は、その後の勤勉ぶりによって証明されることになる。

技術者たちは、正月3日から教授のもとに押し掛け、午前中は大学で理論と回路を学び、午後は会社で復習と実験を繰り返すという日々を続けた。

8カ月を経過した頃、技術者たちはコンピュータ「らしき」ものを試作することに成功する。試作した回路設計図は4畳半という大きなものになったという。

一方、シャープは、1960年、本社内にメインフレームであるIBM650を導入。続いて、1961年には、総工費4億円をかけて、中央研究所を大阪・阿倍野に開設した。ここに全社から450人の技術者を集約。若手技術者が先行した研究に、インフラ面からも支援してみせた。中央研究所では、コンピュータ、半導体、超短波に関する研究が推進され、これらの研究が、その後、シャープが世の中に送り出す電子手帳やPC、太陽電池、IC、心電図計、電子レンジなどの製品開発につながることになる。

|  |

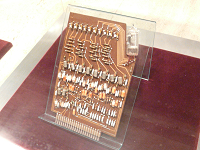

| オールトランジスタで製品化されたシャープの第1号電子式卓上計算機「CS-10A」 | CS-10Aに搭載された1桁分の回路 |

ところが、技術者たちに厳しい試練が訪れる。

それは、通産省が国家プロジェクトとして取り組んだ国産コンピュータの開発助成制度の中から、シャープが漏れてしまったのだ。1960年に通産省が実施した、「電子計算機国産化5カ年計画」に続き、1966年に通産省が100億円の予算を計上してスタートした超高性能電子計算機プロジェクトでは、富士通、日立、NEC、東芝、三菱電機、沖電気の6社が参画。さらに、1972年からは、IBMに対抗できる国産コンピュータを開発することを目的とした新製品系列開発プロジェクトをスタート。ここでも、富士通-日立、NEC-東芝、三菱電機-沖電気の6社3グループが形成されることになった。

国家プロジェクトであるコンピュータ開発に、シャープは完全に乗り遅れてしまったのだ。

コンピュータ開発という観点からみれば、当然のことながら、将来的には大型コンピュータの開発も視野に入れていただろう。だが、ここで佐伯氏は、大きく発想を転換させることにした。

その結果、シャープは、会計機、キャッシュレジスター、電子計算機の3つにターゲットを絞り込み、不屈の精神で、電卓事業に取り組んでいくことになる。

シャープが第1号の電子式卓上計算機「コンペット CS-10A」を完成させたのは1964年のことであった。オールトランジスタによる世界初の製品となる計算機の開発に強い自信を見せた。

第1号機である「コンペット CS-10A」は、卓上という言い方をしていたが、4,000点もの部品を使い、重量は25kgと大きく、卓上に置くには場所を選んだ。また、初任給が19,000円という時代に、535,000円という価格設定も「八百屋のおかみさんが使える電卓」にはほど遠かった。

この商品をみた佐伯氏は、4年間に渡る研究成果をたたえる一方、「大きすぎるし、値段も高い。店頭で気やすく買えるものにしてくれないか。シャープの事業には大型コンピュータはいらない。シャープの体質にあったコンピュータは、八百屋や魚屋でも使えるコンピュータだ」と注文をつけた。

同席した大阪大学の尾崎教授は「ムチャクチャや」と答えたというが、その時の佐伯氏の脳裏には、いまの電卓の形がすでに浮かんでいたのかもしれない。

その後、シャープは電卓に利用するデバイスをIC、LSIへと進化させ、それに伴い、小型軽量化とコストダウンを図っていくことになる。

1967年に発売した世界初のIC電卓「CS-31A」は、13kgに軽量化するとともに価格を35万円に設定。1969年に電子そろばんの名称を冠した世界初のLSI電卓「QT-8D」では1.4kgとし、価格は99,800円。そして、1973年に発売した世界初の液晶搭載電卓「EL-805」では、わずか200gで、26,800円という価格にまで引き下げることに成功した。

EL-805は、第1号機に比べて、厚さは12分の1、重さは125分の1、部品点数は250分の1、価格は20分の1、消費電力は9,000分の1。単3電池1本で100時間動いた。

|  |

| 1969年に発売した世界初のLSI電卓「QT-8D」。卓上という言葉が当てはまる | 液晶を搭載した「EL-805」。26,800円という価格が注目された |

■運命を左右した空港のアナウンス

|

| 電卓事業での歴史的偉業が認められ、IEEEがシャープの電卓をIEEEマイルストーンに認定。2005年12月の受賞式で記念碑を受け取る当時の町田勝彦社長(右) |

第1号となった電子式卓上計算機「CS-10A」が発売されてから3カ月後、神戸工業の佐々木正氏がシャープに入社した。あだ名は「ロケット・佐々木」。昨日は大阪、今日は東京にいたかと思うと、翌日には米国から電話をかけてくるというように、技術者として国際的な顔を持つ佐々木氏の行動力は、まさにロケットのようだった。そして、ロケット発射後に巻き起こる煙と気流のように、佐々木氏が立ち去った後には、社内に新たな風が吹き荒れ、あまりにも仕事が忙しくなるという意味もあったという。

佐々木氏を「動」の技術者とすれば、対象的な「静」な技術者といえるのが、同じ時期に大阪市立大学教授からシャープ入りした三戸左内氏である。大学研究室の権威ともいえる三戸氏は、それまでの経験を生かしながら、技術者に自由に研究をやらせる風土をシャープに定着させたという。この2人に、シャープの生え抜きの若い技術者が加わり、電卓事業が成長を遂げることになる。

とくに、世界初となった電卓へのLSIの採用は、このチームなしには実現しえなかったものといえる。

佐伯氏がいう「八百屋の奥さんが使える電卓」を実現するには、LSIを採用することは避けては通れなかった。

ところが、半導体メーカー各社は、緒についたばかりのICの生産に追われ、LSIを生産するメーカーも、軍事、産業用途にターゲットを絞り込み、歩留まりが悪いLSIを、量産による経営リスクが発生しやい民需用電卓へあえて応用することには興味を持っていなかった。

ロケットさんこと佐々木氏は、米国中を飛び回っていた。だが、約20社を訪問しても、色よい回答は得られなかった。最後の訪問先であるノースアメリカン・ロックウェルの子会社であるオートネティクスでも断られ、佐々木氏は失意のまま、ロサンゼルス空港にいた。このまま日本に帰っても、日本の半導体メーカーからは、すでにLSIの供給を断られており道筋がない、まさに八方ふさがりの状態だった。

そんな途方に暮れていた佐々木氏の耳に、佐々木氏を呼ぶ場内アナウンスの声が聞こえた。指定されたカウンターに行くと、驚くべき伝言が残されていた。

「帰国を延期してほしい。そしてヘリコプターを用意するので、それに乗って、いますぐ当社に戻ってきてほしい」

オートネティクスの社長からものだった。

駆けつけると社長は開口一番、「シャープにMOS-LSIを供給することを決定した」と切り出した。握手を交わす佐々木氏は、その場で3,000万ドルもの大量のLSIを発注したのだ。

このロサンゼルス空港のアナウンスが、世界初のLSI電卓の誕生、ひいては、その後のシャープの電卓事業の発展を左右したといっていい。

完成した「QT-8D」は4個のLSIと、2個のICで構成され、重量はIC電卓の約10分の1となる1.4kg。135×247×72mm(幅×奥行き×高さ)というまさに卓上タイプ。価格も99,800円となり、パーソナル化を促進するきっかけとなった。

|

| ノースアメリカン・ロックウェルを訪問し、宇宙カプセルに乗り込んだ佐伯氏。このとき半導体の自社生産を決意した |

オートネティクスの親会社であるノースアメリカン・ロックウェルは、アポロ11号をはじめとするアポロ計画において、NASA(米航空宇宙局)にLSIを供給する半導体メーカーであった。佐々木氏と三戸氏も、これをきっかけにアポロ用のLSI開発に協力するようになり、そうした経緯のなかで生まれた「QT-8D」は、「アポロの申し子」と呼ばれるようになった。

この製品の世界的成功をきっかけに、シャープは、LSIの自社生産に乗り出すようになる。

きっかけは、提携したノースアメリカン・ロックウェルを訪れた佐伯氏が、アポロの宇宙カプセルに乗る機会を得たことにある。

半導体技術の固まりともいえる宇宙カプセルに座った佐伯氏は、ノースアメリカン・ロックウェルの社員からその説明を聞きながら、自分で半導体を作れないものかという想いが高まってきた。

■「真似される商品」から「真似できない商品」作りへ

シャープには、テレビ事業でブラウン管を自ら生産できなかったジレンマがあった。また、アイデアで先行し、得意の生産技術を駆使しても、そこにはアセンブリメーカーとしての限界があり、基幹技術を持たないことで、後発メーカーに追い抜かれるという苦汁を何度も味わっていた。

だが、今ならば半導体の自社生産に乗り出せるチャンスが訪れている。そして、それは総合家電メーカーから、総合エレトクロニクスメーカーへと脱皮するチャンスともいえる。コンピュータの研究を開始した当時、若い技術者が目指したテーマがいよいよ達成することになるのだ。

日本に帰国した佐伯氏は、空港に出迎えた佐々木氏に、自前で半導体工場を持つことを提案。佐々木氏は半導体技術の厳しさとリスクを承知の上で、この提案にあっさり頷いた。このとき、シャープのモノづくりに対する姿勢が、「他社に真似される商品をつくる」ことから、「他社が真似できない商品をつくる」ことに転換したのかもしれない。

半導体の自社生産に気持ちを固めた佐伯氏であったが、それでも、佐伯氏はまだ思案していた。

思案する佐伯氏の机の上には2つの提案書が並べられている。

1つは、半導体工場を核とした総合開発センターの建設に想定される奈良県天理市の土地買収に関するものだ。奈良・東大寺が所有していた由緒ある22 万平方mにのぼる土地に、半導体工場のほか、中央研究所、商品開発センターなどの設置を計画。その土地買収に想定される費用が15億円規模となっていた。

もう1つは、1970年に開催される大阪万博出展に関するものだ。国家的プロジェクトである万博の誘致には関西経済界をあげて取り組み、シャープもその一翼を担っていた。注目を集めるパビリオンを設置することで、シャープの認知を高め、さらに大阪への経済効果が見込まれる世界的なイベントだ。この出展費用が、同じ15億円規模となっていたのである。

佐伯氏は、何度も思案を繰り返した。将来に向けた投資を優先すべきか、それとも世界的イベントである大阪万博に出展するのか。同じ15億円をどちらに振り向けるべきかを何度も考えた。

ある日、佐伯氏はこれを役員会に諮った。

「出展しなければ、関西経済界から総スカンを食うことになる」、「社内の志気を下げることになる」、「半導体の工場に投資するのはリスクが大きすぎる」という万博推進派もいれば、「たった半年間のパビリオンに15億円を投資する意味があるのか」、「半導体工場を建設することで、シャープが総合エレトクロニクスメーカーに脱皮できるきっかけになる」という総合開発センター推進派の声もあった。

だが、佐伯氏は、この会議に出席するにあたり、腹のなかでは土地買収費用に15億円を当てることを決めていたようだ。

「厳しい企業競争に打ち勝つには他社にない独自のデバイスを自社生産し、他社が真似できない商品をつくる以外に道はない。半年で取り壊すパビリオンよりも、企業体質の強化を優先したい」

これが佐伯氏の思いであった。

佐伯氏は、早川氏の意見を聞き、そして、自らも意見を述べ、そのなかで役員の意見をまとめていった。

|

| 天理の総合開発センターの竣工当時の様子 |

その結果、シャープは、吹田市の「千里」丘陵で開催される大阪万博に出展しないことを決め、「天理」に予定される総合開発センターへの投資を決定した。

「千里から天理へ」

この決断はそう呼ばれることになる。

土地買収を含む総工費は75億円。当時の資本金が105億円という同社が、まさに社運をかけて行なった投資だ。

工事が進行するのにあわせて、26の古墳が発見され、そのたびに建設レイアウトが変更。さらに古墳をそのまま残すという決断も行なわれた。

世界最新鋭の半導体工場、最先端の技術を研究する中央研究所と、古墳という、最先端と歴史が同居する異例の施設が完成することになる。

そして、総合開発センターは、その後のシャープの成長をしっかりと支えている。現在、シャープの主要事業となっている液晶事業や太陽電池事業は、このときの総合開発センターの設立を抜きには考えられないものだからだ。(つづく)

2010年1月15日 00:00