家電レビュー

タニタ体組成計で体重管理 スマホ転送で面倒くさがりでも続けられた!

2025年7月1日 09:05

在宅ワークによる運動不足を解消するために5年ほどジムに通っているものの、具体的な成果が見えていません。

今年37歳となる筆者にとって、お酒に弱くなったり疲れが取れにくくなったりと、健康面での着実な老いを感じる場面が増えています。対策のために通っているジムでも、決まったセット数をこなすわけではなく、疲れたらやめるという感じで意識は低め。いまいちお腹周りが引き締まらないまま、月謝を垂れ流していました。

そんな状況でお借りしたのが、2025年2月に発売されたタニタの「体組成計 BC-774L」(直販価格13,200円)。乗るだけで体脂肪率、筋肉量、体内年齢など8項目が測定でき、データはスマホに転送できるため管理が簡単。体重を支えるのに十分な脚の筋肉量があるかを「脚点」として数値化し、足腰の衰えを可視化できるのも特徴です。

これまでは体重を銭湯で時々測る程度だったため、成果が見えづらく、モチベーションを維持できない要因になっていたと思います。実際に約3カ月使用したので、使用感と健康管理に対する意識がどのように変化したかをレビューします。

乗るだけで自動で測定、最大5人まで登録可

本体はシンプルでインテリアにも馴染みやすいデザイン。薄さわずか2.6cmで、「立てかけ収納」ができるため、狭いスペースにも置きやすいです。脱衣所の設置スペースが限られる場合にもよさそう。

重量は約1.6kgと軽く、持ち運びや収納がとても簡単。筆者はベッドの下に置いて、思い立ったらすぐに計測できるようにしていましたが、取り出すことにストレスを感じにくく、継続のしやすさにつながりました。

「乗るピタ」機能により、乗るだけで自動測定が可能。最大5人まで登録でき、乗った人を自動で認識するため、家族などの複数人での使用にも便利です。

操作ボタンは4つありますが、乗るだけで測定から記録まで完了するため、初期設定以外のときに使うことはありませんでした。前回の値を振り返ったり、家族以外などのゲストモードを使いたいときに押すボタンとなっています。

設定/前回値ボタン:設定を開始、決定、前回値を見る

測定項目ボタン:登録内容を選択、測定結果を切り替え

呼出ボタン:登録内容を選択、登録番号やゲストモードの呼び出し

OFF/体重ボタン:体重だけを測る、電源を切る

電源が入っていない状態で素足で乗ると、ピッピッという音が鳴り、降りるだけで測定完了です。ボタン操作は不要で、本当に乗るだけ。測定時間はわずか約4秒と、待機時間も短め。

服の重量を登録しておけば、その分をマイナスして計測します。パジャマのまま正確な測定ができるので、服を脱ぐ手間もなくラク。起床後の7時頃に測定していましたが、かなり面倒くさがりの筆者でも、ムリなく習慣化できました。

測定項目は自動で切り替わって表示されます。バックライト液晶は非搭載のため、暗いところでは見にくいです。朝、カーテンも開けずに計測することが多く、液晶では数値を確認できませんでしたが、測定結果はアプリでチェックしていたため、とくに不便には感じませんでした。

測定できる項目は、体重、体脂肪率、内臓脂肪レベル、筋肉量、基礎代謝量、体内年齢、BMI、脚点の8項目。体重が急激に変化した場合に通知する「体重急激増減お知らせ機能」や、測定の継続状況に応じて表示画面が変化する「マイサポ」機能が搭載されています。

電池式を採用しており、単四形アルカリ乾電池4本で動作。電池の寿命は約6カ月(1日5回の体組成測定の場合)です。電池交換は買いに行く手間がかかりますが、半年に1回程度で済むため、より短いスパンでの充電が必要な充電式と比べると、電池切れを気にする頻度が少ない点がメリットでした。

アプリに自動でデータを同期

タニタ健康管理アプリ「HealthPlanet」と連携すれば、測定データをアプリに転送することが可能。これが非常に便利で、体重管理を継続できた主な要因といえます。

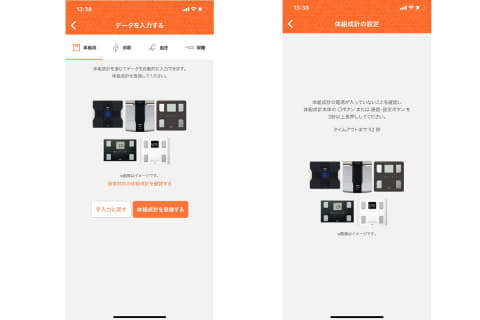

使い方は、まず会員登録とWi-Fi設定を行ない、「体組成計データの自動取得」機能をオンに。すると、アプリを開くだけで未送信の測定データが自動的にスマートフォンに送信されるようになります。

ただし、データは本体に10件までしか保存できないため、定期的な更新が必要で、これが少し面倒でした。測定結果は定期的に確認するものの、うっかり確認しない日が続くと、「帰って更新しないと……」と気にかけることが増えるのは気になるポイントでした。

また、アプリを立ち上げるだけで同期できればいいのですが、時々立ち上げただけでは更新されないこともあります。そのような場合は、アプリの「登録機器の管理」から「データ取得」ボタンを押せば更新できますが、操作に不慣れな段階では、更新機能の場所を探すのが少しストレスに感じました。

とはいえ、これらは微々たるデメリットで、体組成計に乗るだけでデータが蓄積されていくのは非常にラク。たまに計測を忘れる日もありましたが、過去に何度も記録付けを断念してきた筆者でも、約3カ月間計測を継続することができました。

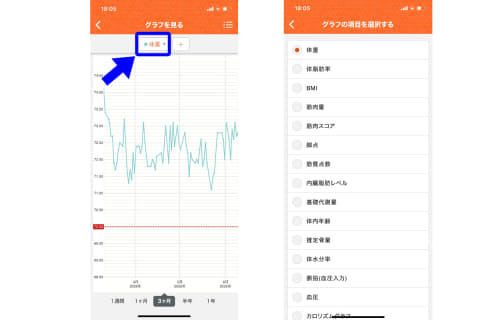

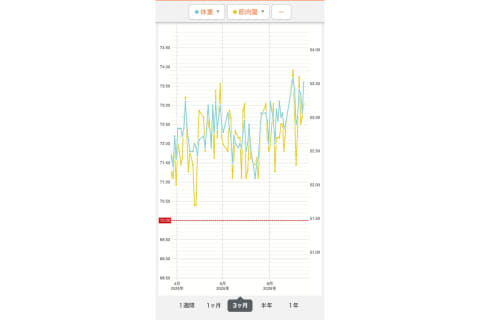

蓄積したデータは、スマートフォンで手軽にチェック可能。測定データを一覧表示できるだけでなく、体重・体脂肪率・歩数などがグラフ化され、健康状態を視覚的に把握できます。

スマホアプリを開くだけで手軽に確認できるため、銀行残高を何となくチェックするような感覚で自分のデータを見てしまいます。アプリで健康状態を管理することで、自然と自分の健康と向き合う時間が増えました。

各項目が「標準」「やや過剰」「過剰」などの形で判定されるため、数字だけでは実感しにくい健康状態も、言語化されることでリアルな状態を把握できるようになります。というか、危機感を覚えやすくなります。

体脂肪率のレベルは「やせ」「-標準」「+標準」「軽肥満」「肥満」と表示され、筆者が最初に測定したところ「軽肥満」という判定に。体脂肪率が高めだという自覚はあったものの、「軽肥満」という忖度のない事実を突きつけられるのは、予想以上にショックが大きく……。

それ以降、お菓子を手に取ろうとする度に「軽肥満」という言葉が頭をチラつき、次第に、チョコレートの代わりにカロリーの低いミンティア(タブレット菓子)を選んだり、ドリンクバーではジュースではなくウーロン茶を選んだりと、少しずつカロリー摂取を抑える意識が芽生えてきました。リアルな健康状態をデリカシーなく教えてくれるので、健康管理の良きパートナーとなってくれていると感じています。

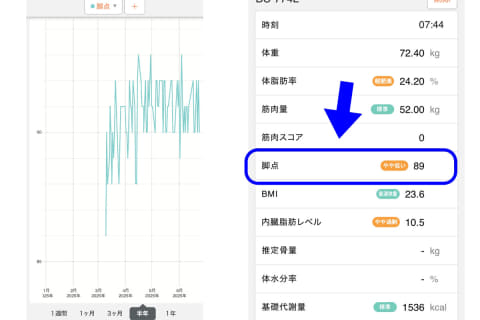

脚点で転倒リスクを事前に察知

本機の計測項目に、「脚点」があるのは大きな特徴。これは足の健康度を示す指標で、体重に占める脚の筋肉量の割合を表します。脚の筋肉量が低下すると、歩行速度が遅くなり、足元がふらつきやすくなって転倒リスクが高まります。40歳頃から徐々に減少し始める脚の筋肉量の変化を「脚点」によって把握することで、トレーニング方法の見直しにも活用できるでしょう。

脚点は主に足腰の衰えが気になる40〜60代をターゲットにした指標であり、30代の筆者はこれまで脚点を意識していませんでした。また、「脚点」という言葉は「肥満」といった身近な言葉と比べると、あまり危機感を感じさせないものです。

しかし、「やや低い」という表示が出ると「ちょっとマズイかも」という意識は芽生えました。表示がなければ何も気にしなかったと思いますが、指摘されると、脚点も高い方が良いと感じるように。40代も目前ですし、今から備えておくには決して早くない。このタイミングで知れてよかったように思います。

飽きることなく記録でき、健康に対する意識も改善

本機はアプリのおかげもあって継続して計測しやすいのが特徴ですが、定期的に測定を続けたことで、単発の測定結果からはわからない健康状態の傾向が把握できるようになりました。

グラフを見ていると、日々の数値は意外とちょっとしたことで変動し、1kg程度なら簡単に増減することがわかりました。摂生していても一度食べただけで体重が増えると「少しずつ努力しても効果がないのか」と落胆しがち。ですが、グラフで長期的な変化を見ることで、実はじわじわと減少していることに気づけるようになりました。

短期的には見えにくい成果を可視化できることは大きなメリットであり、健康管理を継続するモチベーション向上に直結します。

とくに筋トレの成果が把握しやすいのは大きな恩恵でした。筆者の場合、筋肉をつけることを意識すると、タンパク質を増やそうとお肉を食べる量が多くなり、減量まで意識が及ばずに体重が増えてしまいがちです。これまでは体重が増加すると「太っただけ」という印象になっていました。

しかし、アプリでは筋肉量も表示されるため、体重と筋肉量が同時に増加していることを確認できます。その結果、筋トレの効果を実感できるようになり、別の筋トレアプリでもトレーニングのセット数を記録するようになったこととあわせて、筋トレの効率向上につながりました。

体重管理は面倒で続けられなくなりがちですが、本機は基本的に乗ってアプリで確認するだけというシンプルな使い勝手だったので、煩わしさを感じることなく継続的に健康状態をモニタリングすることができました。アプリで数値化されることで、育成ゲームでキャラクターを強化するような感覚になり、健康管理を楽しめる要素が加わったように感じます。

上位モデルでは筋質点数、脈拍測定、推定骨量、体水分率なども測定でき、最上位モデルでは26項目もの測定が可能です。本格的なボディメイクや詳細な健康管理を目指す場合は上位モデルがおすすめですが、その分、価格も高くなります。健康状態を大まかに把握し、意識を変えることが目的であれば、本モデルで十分だと感じました。