|

記事検索 |

バックナンバー |

【 2009/03/27 】 |

||

| ||

【 2009/03/06 】 |

||

| ||

【 2009/02/27 】 |

||

| ||

【 2009/02/20 】 |

||

| ||

【 2009/02/13 】 |

||

| ||

【 2009/02/06 】 |

||

| ||

【 2009/01/30 】 |

||

| ||

【 2009/01/23 】 |

||

| ||

【 2009/01/16 】 |

||

| ||

【 2009/01/09 】 |

||

| ||

【 2008/12/19 】 |

||

| ||

【 2008/12/12 】 |

||

|

|

|||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||

|

第28回:乾電池とは |

|||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||

|

シェーバーや時計など、小型家電製品の電源として使用される「電池」。アルカリやマンガン、またはニッケル水素充電池など、さまざまな種類がありますが、それぞれにどんな特徴があり、またどういった仕組みになっているのでしょうか。 電池を大きく分類すると、使い切りの「一次電池」と、充電ができる「二次電池」という2種類に別れます。今回は、その中の代表格とも言える一次電池の「乾電池」について見ていきたいと思います。 ● コンビニや100円ショップで必ず「アルカリ」「マンガン」が置かれている理由

乾電池にはさまざまな種類があります。特に有名なのが「マンガン乾電池」と「アルカリ乾電池」で、コンビニや100円ショップでも、この2種類が用意されているケースが多くなっています。(なお、アルカリ乾電池は正確には「アルカリ・マンガン乾電池」という名前です。本稿では、便宜上単にアルカリと呼びます) それぞれには特徴があります。マンガンには、しばらく休ませると電力が復活するという長所がある一方、容量は少なく、大電流を取り出すと短時間で消耗してしまいまうという欠点があります。アルカリは、マンガンよりも容量が大きく長持ちで、大電流を取り出せますが、使っていない時にも内部の物質が反応して消耗してしまいます(これを、自己放電と呼びます)。アルカリ乾電池には使用期限が明記されているのもこのためです。乾電池を上手に使うには、乾電池の特性を知ったうえで、利用する電気機器に合った乾電池を選択するべきなのです。 例えば、懐中電灯や携帯ラジオなど、使用時間が比較的短くあまり頻繁に利用しないもの、目覚まし時計やリモコンなどの低消費電力で動作するものでは、マンガンの利用が適しています。それに対し、モーターで動くラジコンなどのおもちゃや携帯ゲーム機、ポータブルオーディオ機器、カメラ用のストロボなど、比較的大きな電力が必要な電気機器では、アルカリの利用が適しています。 せっかく長寿命のアルカリ乾電池を利用しても、使用する電気製品との特性が合わないと短時間で消耗してしまうことがあります。取扱説明書には、どちらの電池を使うかが明示されているケースが多くなっていますので、製品に合った乾電池を選択しましょう。 これら以外にも、カメラ機器などで利用されることの多い「リチウム乾電池」、パナソニックが発売していた「オキシライド乾電池」なども、乾電池に分類されます。

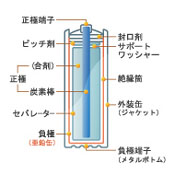

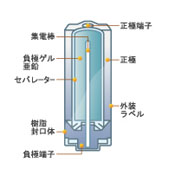

● 内部の素材が化学反応を起こして電気を発生。素材の違いで電池の種類も変わる このようにさまざまな種類がある乾電池ですが、内部に「正極材」「負極材」「電解液」という3種類の素材を封入している点では共通しています。これらがそれぞれに化学反応を起こすことで、電気が発生するようになっています。正極材、負極材とは、簡単に言えばプラスとマイナスのことです。この乾電池内部に封入される素材の違いによって、電池の種類が異なります。例えばマンガン乾電池では、負極材に亜鉛、正極材に二酸化マンガン、電解液に塩化亜鉛または塩化アンモニウムと水を利用しています。一方アルカリ電池では、負極に亜鉛、正極に二酸化マンガン、電解液にアルカリ金属水酸化物(水酸化カリウム)と水が封入されています。

ちなみにこの中で最も歴史の古い乾電池がマンガン乾電池です。1888年にドイツのカール・ガスナーが、塩化アンモニウムを電解液とし、でんぷんなどの固体と混ぜ合わせてこぼれないように工夫した電池の特許を取得ましたが、これが現在のマンガン乾電池の原型とされています。実は、ガスナーの特許取得よりも3年早い1885年には、日本の屋井先蔵が電池を発明していましたが、屋井は貧しかったためにすぐに特許の出願が行えず、先を越されてしまいました。実際には、乾電池は日本で発明されたものだったのです。 ● 乾電池は必ず同じ種類のものを利用し、一度にすべて交換する 最後に、使用上の注意を指摘しておきましょう。マンガンとアルカリは、形状も電圧も同じということもあって、これらを混ぜて使っているという人もいるかもしれません。しかし、マンガンとアルカリを混ぜて使うと、容量の少ないマンガン乾電池が「過放電」という状態となり、液漏れや破裂を引き起こす場合があります。そのため、複数の乾電池を取り付けて利用する場合には、必ず同じ種類の乾電池を利用する必要があります。また、同じ種類の乾電池でも、新品と使用途中のものを混ぜて使うと、使用途中の乾電池が過放電となって液漏れや破裂を引き起こしたり、新品の乾電池の消耗が早まることになりますので、乾電池を交換する場合には、必ず全ての乾電池を一度に交換するようにしましょう。加えて、同じ種類の乾電池でも、メーカーが異なると特性が微妙に異なる場合がありますので、こちらも避けた方が無難です。 次回は繰り返し使える二次電池の「充電池」について見ていきたいと思います。 ・マンガン乾電池は低消費電力の製品に、アルカリはモーターなど多くの電力が必要な製品に向く ・正極材、負極材、電解液が封入されており、これらの化学反応で電気が発生する ・事故を防ぐため、必ず同じ種類の乾電池を利用し、交換時にはすべて一気に交換する 2008年12月5日 初版

■URL 現代家電の基礎用語 バックナンバー http://kaden.watch.impress.co.jp/cda/word_backnumber/ ■ 関連記事 ・ 松下、「世界一長持ち」ギネス認定の新型乾電池「エボルタ」(2008/01/15) ・ そこが知りたい家電の新技術 パナソニック「EVOLTA」(2008/06/09) ・ パナソニック、オキシライド乾電池の有人走行で時速100kmを突破(2007/08/06) 2008/12/05 00:03

- ページの先頭へ-

|