特別企画PR

いざという時の備えにポータブル電源という選択肢。防災のプロに聞く、減災のためにできること

防災のプロに学ぶ!自宅で停電を乗り越えるノウハウ

提供:Jackery Japan

2021/09/01

9月1日は「防災の日」。関東大震災に由来するこの日を含めた1週間は「防災週間」として各地で防災訓練や啓発活動を数多く実施され、防災に関する情報をアップデートする機会にもなっています。毎年さまざまな防災グッズが登場していますが、今年特に注目されているのが大容量の「ポータブル電源」です。コロナ禍で避難所が利用しにくくなる中、停電時でも自宅での在宅避難を可能にし、減災に努めるにはどうしたら良いか。防災のプロにそのノウハウを学びます。

現実的な減災を目指し、「ポータブル電源」などで在宅避難の環境作りを

日本では、「誰しも人生で2度は大規模災害に遭遇する」と言われています。しかし近年は1995年の阪神・淡路大震災や2011年の東日本大震災など、100年・1000年に1度の巨大災害が発生。まだ記憶に新しい東日本大震災時は、巨大津波による複数の原子力発電所の停止により輪番停電も実施され、私が住んでいるところでもエレベーターが停止して重い荷物を持って階段を上り下りしたり、エアコンや冷蔵庫が使えない不便な生活をしたりと、電力の重要性を痛感させられました。

特にここ数年は甚大な被害を出す洪水被害が各地で毎年のように発生し、災害が自分ごとに感じられる機会も増えました。人々の意識もこれまでの「防災」に加え、災害による被害を最小限に抑えるために備蓄や対策を行なう、より現実的な「減災」へと意識が変化しています。

また、長引くコロナ禍で、避難所との関わり方にも変化が起きています。感染リスクを防ぐため避難所の収容可能人数が減少。住居に被害が少なかった場合は避難所に行かず「在宅避難」したり、車中泊で避難するケースも増えています。

実はコロナ禍以前から市街地の高層マンションを中心に在宅避難が基本となっている地域も想像以上に多いのが現状です。我が家の場合も在宅避難が原則となる地域だと判明してからは「在宅避難に必要なものは何か」を意識して備蓄するようになりました。水、簡易トイレ、カセットコンロ、食料のローリングストックは必須。備蓄量に関しては「政府広報『防災・減災』お役立ち情報 自然災害から命を守るため、知っておいてほしいこと」によると「災害発生からライフラインの復旧まで1週間以上かかる」と1週間分の備蓄が推奨されています。

「政府広報『防災・減災』お役立ち情報 自然災害から命を守るため、知っておいてほしいこと」は、防災や災害に関する情報がまとめられたポータルサイト。PDFや動画などさまざまな形で提供されている情報がまとめられていて情報のアップデートに役立ちます

以前は3日間分といわれていた備蓄も現在は1週間分が基準に。阪神・淡路大震災や東日本大震災を通して、「水」「カセットコンロ」「ローリングストック」とより現実的な対策が呼びかけられています

そして、最後にどこまで対策すべきか悩みどころなのが「電力」です。実際の事例集を見ても、在宅避難者が避難所にスマートフォンの充電に訪れるというケースが多く見られますが、混雑時はPCやゲーム機などと電源タップの取り合いになり、何を優先して充電するかで諍いが起こりがちとのこと。在宅避難を想定した場合、食料と同じく電力も1週間分の備蓄をする「自助」が理想となりそうです。

そんな中、ここ数年のキャンプブームとも相まって大容量のポータブル電源が注目され、家電量販店の店頭にはずらりと製品が並んでいます。防災時の環境整備という観点からもぜひ欲しいアイテムであり、容量別にさまざまな種類が揃うポータブル電源を、防災の観点からどう選べば良いのか? そして実際の災害時にどう運用したら良いのでしょうか。そのノウハウを長年防災に関わる防災のプロに学びました。

自宅にポータブル電源があれば、避難所の充電コーナーに頼らず充電が可能に。避難所で充電するには気が引ける(けれど子供を落ち着かせるのには不可欠な)ゲーム機器も自宅なら充電しやすい

ポータブル電源を減災に生かすには給電方法の確保がポイント

【株式会社まちづくり計画研究所】渡辺 実氏

防災・危機管理ジャーナリスト

技術士・防災士・上級救命救急技能士

株式会社まちづくり計画研究所CEO

テレビ・メディア等出演多数

http://machiken.co.jp/

防災・危機管理ジャーナリストの渡辺 実氏は、40年以上防災に関わる防災・危機管理のプロ。国・自治体やメーカーとの様々な取り組みや大学での講義のほか、防災に関する著作も多数あり、災害時の電力についても豊富な知見を持つ人物です。そんな渡辺氏も昨今のコロナ禍で防災計画の見直しが必要になっていると語ります。

「近年は大規模災害の頻度が増え、今はそこにコロナ禍も重なっています。行政から『レベル4』の避難指示が出たら避難所へ避難することが基本ですが、現実的にはソーシャルディスタンスの確保のため避難所で収容できる人数が半減し、在宅避難やホテル避難、車中避難が発生しています。震災時は家が傾いていたら基本的に在宅避難はNGですが、行政が自宅の『応急危険度判定』を行ないますので、在宅避難が可能かどうかがそれでわかります。マンションなどRC(鉄筋コンクリート)の場合は、建物の柱に斜めにクラックが入っていたら避難した方がいいです。また、在宅避難や車中避難の際にも、どこに誰が避難しているのか行政に把握してもらい、配給、罹災証明など必要な支援が得られるよう、避難所に登録しに行ってください」(渡辺氏)とアドバイス。

さらに在宅避難をする際のポイントとしては、「備蓄は3日分と言われていた時代もありましたが、今推奨されているのは1週間分の備蓄です。水・食料・薬はローリングストックを心掛けるなど日常生活の中でなんとか備蓄することもできますが、どうしても備蓄しにくいものがひとつありました。それが電力です。昔からある唯一の電気の備蓄方法は乾電池ですが、冷蔵庫やエアコンを動かすことはできない。ただし今は電気自動車(EV)のような大型の蓄電池があればそれも可能になります」(渡辺氏)と説明。自身が電気自動車の開発に関わった際には、一軒家の1室だけをエアコンや扇風機を稼働して室温を調整。冷蔵庫や調理器具、パソコン、テレビ、ラジオなど、必要な電化製品を使用して電気自動車に貯めた電力だけで1週間が過ごせることを確認したとのこと。

実際に「Jackery ポータブル電源 1000」で冷蔵庫を稼働させた様子。我が家の冷蔵庫の場合は90~100Whなので約10時間分。大規模災害時の1週間の稼働は厳しいですが、台風や近隣の事故で一時的に停電した場合は一晩冷蔵庫を救うことができそうです

一方で、ポータブル電源を減災目的で利用する際は「無給電で1週間分の電力にすると考えると、家電に利用するよりも、家族全員のスマートフォンやパソコンの充電、それに夜にLEDの明かり用の電源として使う方が安心して使えます。スペック上、エアコンや冷蔵庫などのさまざまな家電製品を動かすことができますが、数時間の稼働になるので、減災目的なら“給電・充電”をセットで考えておく必要があります」(渡辺氏)と説明。

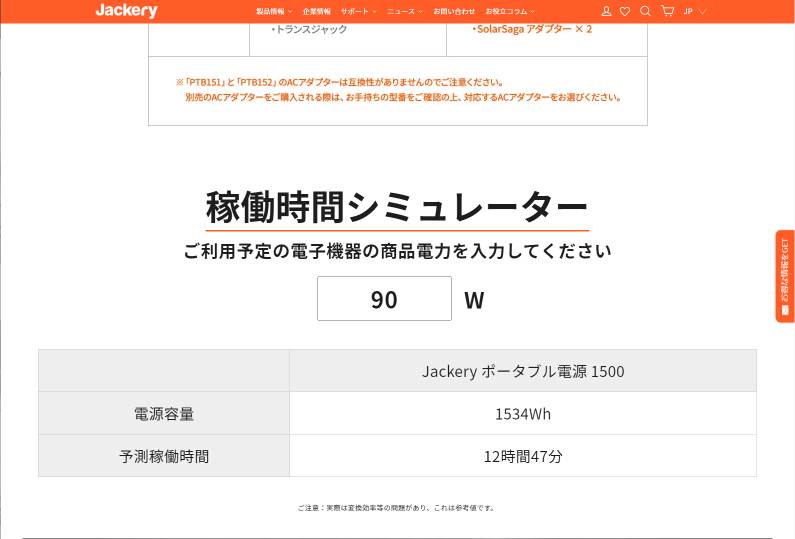

実際に自宅の家電製品がどの程度動くかは、Jackeryのホームページで各製品のページに「稼働時間シミュレーター」が用意されているので、使用したい家電の消費電力がわかれば稼働時間が簡単に調べられるので参考になります。

実際の家電製品の駆動時間を調べるには、Jackeryのホームページにある「稼働時間シミュレーター」が便利です

給電方法に関して渡辺氏は、「災害時の給電方法としてソーラーパネルは必須ですが、減災という意味では過度な期待をせず、ほかの給電方法も用意してさまざまな方法で給電できるよう対策することをお勧めします。本体を2台用意し、一方を常にソーラーパネルで充電するという使い方なら、減災にもお勧めできるでしょう。また、ガソリン車のシガーソケットなどで本体を充電するなど、あらゆる給電方法の検討をお勧めしたいですね」(渡辺氏)とコメント。

例えば「Jackery ポータブル電源 1500」では、ソーラーパネル「Jackery SolarSaga 100」を4台まで接続できる仕様。1枚だと約22時間かかる充電時間を、4枚だと約5~10時間(天候次第)に短縮できます。さらに「Jackery SolarSaga 200」2枚なら約4時間での充電も可能。複数枚使用することで、給電方法としてのソーラーパネルがより実用的になりそうです。

ソーラーパネルは晴れた日の直射日光で充電するのが基本。室内で窓越しに設置するのではなく、ベランダなどの屋外で直接日光をあてたほうが、圧倒的に発電効率が良くなります

また、「Jackery ポータブル電源」の本体にはどの容量のタイプにもACアダプターだけでなく「車載用 充電シガーソケット」が付属。車載用として使う際にはもちろんですが、自宅で使用する際にも、車からの充電が行なえる場合は給電方法のひとつとして使えます。災害時にガソリンスタンドが再開すれば、給電方法として安定して使用が可能になります。

「ポータブル電源は、家電を動かすという発想ではなく、乾電池に代わる頼もしいものというイメージを持っておいたほうが良いと思います。震災時は、地震のショックや停電のショックが続きます。そこにポータブル電源の蓄電が切れたときのショックが続くと辛いものです。ぜひうまく使って欲しいですね」と語りました。

「うまくポータブル電源を活用して欲しい」と語る渡辺氏

減災に役立つていねいな作りのポータブル電源。用途や人数でモデルの選択を

渡辺氏は実際に使用した「Jackery ポータブル電源 1500」について「製品として良くできていますね。液晶画面も見やすいですし、電気の質も良い。電気の質が悪いと、デスクトップパソコンが落ちることもありますから。AC出力のコンセント部分すべてが3ピンタイプの電源プラグを直接させるコンセントなのも良い」とコメント。

デスクトップパソコンなどに採用されている3ピンタイプの電源プラグを直接させるコンセント

渡辺氏のアドバイスを受けて、我が家でも実際にひとつ小さいサイズの「Jackery ポータブル電源 1000」を使用しました。約1,000Whの大容量でスマートフォンを約100回充電できるという安心感は本物です。ACを3口、USB出力を4口、シガーソケットを1口搭載し、最大8個の機器に同時給電が可能なため、家族で充電を取り合うこともありません。ノートパソコンやWi-Fiルーター、LEDの明かり、子供のゲーム機器、モバイルバッテリーの充電などに使用し、節約しながらなら、確かに1週間なんとか過ごせそうです。

「Jackery ポータブル電源 1000」の場合、本体の重さは10.6kg。収納できるしっかりしたハンドルがついているので、部屋の中で移動させることも可能です。ハンドルを収納すると上部がフラットになるので、普段棚などに収納しておく際にも邪魔になりません。このくらいのサイズなら車載してアウトドアに活用したり、カートで運ぶこともできて便利です。

「Jackery ポータブル電源」には、どれもしっかりしたハンドルを内蔵。「Jackery ポータブル電源 1000」の従量は10.6Kgですが、このハンドルのおかげでかなり運びやすくなっています

天板がフラットになるので、収納するときに高さが最小限ですむのもポイント。ここには入らないかも……と思うような奥行きの浅い収納にも意外に入りました

AC電源からのフル充電は約7.5時間。ソーラーパネルの「Jackery SolarSaga 100」からの充電は、100W発電時で約17時間。ソーラーパネルは雨天時には5W以下になることが多かったので確かに天候に左右されるアイテムですが、車を持っていない我が家では、現実問題としてこれが唯一の給電方法になるので「Jackery SolarSaga 200」も候補になりそうです。

Jackery Japanの充実のラインナップ

災害時には飼っているペットのケアも大切。例えば魚などを飼っている人であればエアーレーションも必要となります。いつもはあまり意識せずに使っている電気も、いざとなると無ければ困ることが多いもの。ぞれぞれの用途を考え、それに合った製品をそろえるといいでしょう。

Jackeryには今回使用してみた「Jackery ポータブル電源 1000」以外にも「Jackery ポータブル電源 708」、「Jackery ポータブル電源 400」、「Jackery ポータブル電源 240」と5種類がラインナップ。減災が目的であれば「Jackery ポータブル電源 708」以上が使いやすそうです。在宅避難や車中避難が現実にならないことを祈りつつ、いざというときには減災アイテムとしてポータブル電源をぜひ活用していきましょう。

今の時代だからこそ真剣に考えたい、減災のためのポータブル電源選び。備えることで頼もしい製品であることに違いなさそうです。

Jackery Japanでは防災キャンペーンを実施中

Jackery Japanでは8月30日より9月5日までポータブル電源が最大25%オフとなるセールを開催している。さらに8月30日より応募した方の中から抽選で商品が当たる「ジャクリ防災総選挙キャンペーン」も実施。この機会にチェックしてみてはいかが。