大河原克行の「白物家電 業界展望」

パナソニックはグローバルで戦えるか? “打倒サムスン”を目指す新体制とは

|

| 7月に行なわれた記者会見にて手を握り合う、パナソニックの大坪文雄社長(中央)、パナソニック電工の長榮周作社長(右)、三洋電機の佐野精一郎社長(左) |

パナソニックは10月29日、三洋電機およびパナソニック電工の完全子会社化による再編案の骨子を発表。2012年4月1日からの新事業体制における方向性を示した。

パナソニックが両社の完全子会社化を発表したのは7月29日。その後、8月に株式公開買い付け(TOB)を始め、10月に完了。三洋電機の株式の80.98%、パナソニック電工の株式の83.93%を、取得した。

今回の再編案は、TOBにより完全子会社化の議決に必要な3分の2以上の議決比率を持ったことで、完全子会社化に向けた再編を本格的にスタートすることを、対外的に宣言したものともいえよう。パナソニックの大坪文雄社長も「TOBへの応募が約6割、株式交換が約4割となり、株式交換が想定以上に多かった。これはパナソニックの成長戦略、方向性、そして事業再編の取り組みに対する期待の表れと捉えている」と話すように、株主の意向も、今回の再編案発表を後押ししたといえるだろう。

2011年1月には、パナソニック電工1株当たり1,110円、三洋電機1株当たり138円を基準とした株式交換比率を発表し、2011年3月末に三洋電機およびパナソニック電工には上場を廃止。4月1日付けで、2社はパナソニックの完全子会社となる。2011年度上期中には新事業体制および戦略を発表する予定だ。

しかし、パナソニックがこの両社を子会社化することは、単に会社を大きくするためだけではない。その先には、グローバル市場で遙か先を進んでいるという、韓国・サムスンの影を追う狙いがあるのだ。

■事業部門は5→3、ドメインは16→9に再編。生活家電は「冷熱アプライアンス」に統一

|

| 10月29日の記者会見に出席した、パナソニック・大坪社長 |

まずは、今回発表された再編骨子案を見ていこう。新体制では、これまでの事業部門、および事業領域をまとめ、セグメントやドメインの数を少なくする

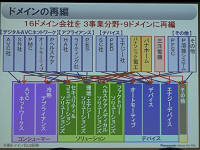

事業部門は、従来の5部門体制から、(1)コンシューマー事業、(2)ソリューション事業、(3)デバイス事業の3つへ再編。これは既に明らかにされていたことだが、大坪社長は10月29日の会見にて、この点を繰り返し説明。「現在のデジタルAVCネットワーク/アプライアンス/電工・パナホーム/デバイス/三洋電機という技術プラットフォームをベースとした5つのセグメント体制から、ビジネスモデル別の3つの事業分野に再編することになる」とした。また、現在、16ドメインに分かれている事業領域を、9ドメインに再編することも明確にした。

再編で目指すのは、「お客様接点の強化による価値創出の最大化」、「スピーディで筋肉質な経営の実現」、「大胆なリソースシフトによる成長事業の加速」の3点。大坪氏は「3社が持つ経営資源をテーブルに並べて、より強い体制に組み替える。真に一体となったパナソニックグループとして取り組んでいく」とする一方、「なるべく前倒しで事業再編を進め、2012年度を最終年度として取り組んでいる成長戦略『GT12(Green Transformation 2012)』を加速推進していく」と語る。

|  |

| 再編のスケジュール。完全子会社化完了が2011年4月1日、新体制の発足が2012年1月1日となる | これまであった5部門16ドメインを、3部門9ドメインに編成 |

今回の再編で、生活家電やAV機器などのコンシューマー事業分野は、白物家電部門を「冷熱アプライアンス」、デジタル家電は「AVCネットワークス」に再編される。

冷熱アプライアンスでは、民生用から業務用までラインアップをフルに揃えることによって、冷熱コンディショニング事業でのグローバルナンバーワン、美容健康・調理小物のグローバルな拡大を目指す。またAVCネットワークスでは、ネットと繋がることで双方向で楽しめる新商品への進化や、共通の要素技術および共通事業コンセプトにより、統一感のある展開を目指す。さらに、商品とサービス・コンテンツの両面で利益を生む体質への展開を図る。

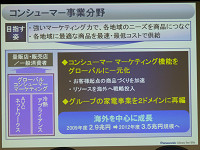

大坪氏は「強いマーケティング力によって各地域のニーズを商品につなぐ」、「各地域に最適な商品を最速、最低コストで供給」の2点を、目指す姿に掲げる。

またソリューションとデバイス事業分野では、三洋電機が得意とする環境・エナジー製品を加えたことにより、後述する“まるごと提案”による大幅な事業拡大を狙う。

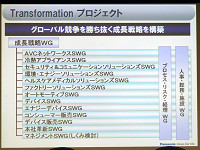

再編に向けては、グローバル競争を勝ち抜くための戦略を検討する「Transformationプロジェクト」がスタート。同プロジェクトの「成長戦略ワーキンググループ」にて、パナソニック電工、三洋を含む各事業の責任者、および第一線の担当者が参画し、今年度末に掛けて成長戦略の構築について議論していくという。

|  |

| コンシューマー事業は、生活家電を扱う「冷熱アプライアンス」、デジタル家電を扱う「AVCネットワークス」に分かれる | グローバル競争を勝ち抜くための戦略を検討する「Transformationプロジェクト」を実施している |

■ブランドは原則「Panasonic」。「SANYO」ブランドも地域系列店もパナソニックへ

|

| 「SANYO」ブランドの商品も、基本的に「Panasonic」へ統一する。また、三洋の地域系列店も、パナソニックショップへ移行される |

完全子会社となるパナソニック電工、三洋電機の今後については、現在の3つの本社体制から、パナソニックによる1つの新グループ本社に再編することがすでに発表されている。

新グループ本社は、戦略/R&D/ブランド機能を持つ「グローバル本社」(仮称)と、渉外/プロサービス/リスク管理機能を持つ各地域統括会社で構成。グループ成長戦略の立案および推進のほか、グループのコンピタンス(企業の能力のこと)構築や展開、ドメインでは完結できない機能を提供することになる。

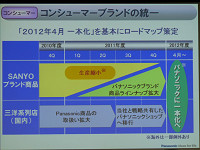

新グループ本社が取り組むことになるブランド戦略も重要な要素だ。これに関しては、原則的に「Panasonic」へ統一する方針を改めて強調した。

2011年度から、SANYOブランドの製品の生産を縮小し、順次、Panasonicブランドの商品ラインアップを拡大。2012年4月を目標に「Panasonic」に一本化する計画であり、さらに、三洋電機の地域系列店である「スマイるNo.1ショップ」を、「パナソニックショップ」に移行することになる。

パナソニックは、2008年に「ナショナル」のブランドを捨て去った経緯がある。それだけに、SANYOのブランドを捨て去ることは、決して大きな決断ではないともいえる。

■ブランドで残るのは「eneloop」くらい?

一方で気になるのがサブブランドの扱いだ。

三洋電機が展開してきたブランドは、一部の製品については、「By Panasonic」の文字とともにサブブランドとして残ることになるだろうが、それでもほとんどがなくなる可能性が強い。

パナソニックのある幹部は、「サブブランドとニックネームの違いを、グループ内に徹底する必要がある」とする。

パナソニックにおいてサブブランドとされるのは、VIERA(ビエラ、液晶テレビ)、DIGA(ディーガ、ブルーレイ/DVDレコーダー)、LUMIX(ルミックス、デジタルカメラ)といった一部のもの。デジタルビデオカメラの「愛情サイズ」や、ななめドラム式洗濯機の「ジェットダンシング」などは、ニックネームに留まるという。ある関係者によると、「ストラーダ(カーナビ)やレッツノート(パソコン)、ラムダッシュといったサブブランドも、ニックネームと位置づけられるのではないか」とする。

とすれば、三洋電機がもつゴリラ(カーナビ)やザクティ(デジタルカメラ)といったサブブランドもニックネームに位置づけられかねない。

先頃、三洋電機は、ニッケル水素電池「eneloop(エネループ)」の国内における認知度が83.5%に達していることを示したが、サブブランドとして残るのはこうした一部のものに限定されるかもしれない。

企業ブランドの一本化が明確になったことで、今後はサブブランドの行方がどうなるかといった点に焦点があたることになる。

|  |

| 認知度の高い商品は、サブブランドとして残る可能性がある。写真は三洋電機が11月14日に発売した、限定モデルのエネループ「eneloop glitter」 | 三洋電機によると、エネループの国内認知度は83.5%に達しているという |

■“遙か先”サムソンに追いつくための完全子会社化。「致命的な遅れ」が生じる前に

|

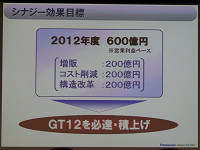

| 事業再編により、600億円のシナジー効果を見込んでいる。しかしパナソニックは、合併することは数字による成果だけを狙っているわけではない |

事業再編では、コンシューマー事業分野においては、2009年度に2兆9,000億円だった売上高を、2012年度には3兆5,000億円に拡大。また、ソリューション事業分野では、2009年度には2兆6,000億円の売上高を3兆1,000億円に、デバイス事業分野では、2009年度には2兆6,000億円の売上高を3兆4,000億円に、それぞれ拡大する計画だ。

営業利益ベースでは、完全子会社化によるシナジー効果として、2012年度に600億円の創出を見込んでいる。内訳は増販で200億円、コスト削減で200億円、構造改革で200億円となっている。

だが、パナソニックが、三洋電機、パナソニック電工の完全子会社化によって狙っているのは、こうした数字による成果ではない。むしろ、これは結果でしかない。

ではなぜパナソニックは、この2社を完全子会社化するのか。

パナソニックが両社を完全子会社化する最大の狙いは、グローバル企業として戦うためのスピードを、経営に取り込むことだといっていいだろう。

7月29日に行なわれた会見で、パナソニックの大坪社長は、「世界の同業他社は、目標を定め、そこに対して100m競争のスピードで事業を拡大している。それに対して、我々は中距離競争のスピードで、短距離走の相手と戦っていたのではないか」と語っていた。

|

| 日本をはじめ、世界中で業績を伸ばしている韓国サムスン。パナソニックの大坪社長は、10月の会見でもサムスンを意識した発言をしていた(写真はIFA2009のサムスンのブース) |

今回の会見でも、「韓国サムスンとは、AV、白物家電において、グローバル市場で熾烈な争いを繰り広げているが、業績を見る限り、我々の遙か先を行なっている」と、サムスンを意識した発言が印象的だった。

パナソニックは、2004年4月より、パナソニック電工の株式を51.0%を取得し、2009年12月には三洋電機の株式を50.05%を取得。それぞれ連結子会社し、経営方針を一本化していた。しかし、この体制のままでは、スピード感をもった経営ができず、サムスンに追いつくことができない、というのがパナソニック経営陣の判断だ。

製品統合や、ブランド統合する際にも、連結子会社の状況のままでは、三洋電機やパナソニック電工の株主への配慮が必要となる。これでは、会社を残すことがむしろ成長の足かせとなる。

つまり、「いくらスリム化を図り、迅速な意思決定を心がけても、3社がお互いを尊重し、独立性を意識して、コラボレーションする体制では、致命的な遅れが生じる」(大坪社長)という状況からの脱却が不可欠だったのだ。この致命的な課題解消が、完全子会社化の最大の理由だ。

■インド、メキシコ、中国……現地に合わせた商品作りに追撃の糸口

|

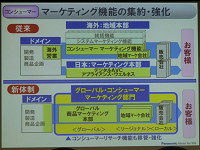

| 新体制では、海外と国内で分かれていたマーケティングを一括する「グローバルコンシューママーケティング部門」を採る |

グローバル化を推進するに当たって、今回の事業再編のなかで見逃せないポイントがある。それは、コンシューマー事業部門で計画されている「グローバルコンシューマーマーケティング体制」の確立である。

これは、現在は国内と海外で分かれているコンシューマーマーケティング機能を一元化する体制のこと。世界的に展開するモノづくりを加速するための体制である。

「グローバルを目指すといいながらも、海外売上高の構成比は未だ5割。これまでは、まず濃密なコミュニケーションが取れる日本市場で製品の反応を確かめてから、グローバルに展開するという姿があった。これを反省し、(マーケティングを)グローバルに一元化し、世界のすべてを大きく包んで見ることができる体制へと再編。グローバルの動きを的確に捉え、それをベースとした製品企画につなげたい」と大坪社長は語る。

この体制確立における成果に、大坪社長はある自信を持っている。すでにパナソニックの製品が、世界で受け入れられはじめているのである。

「新興国市場において、パナソニック独自の生活研究をベースに、機能を割り切った製品を市場に投入した。これが売れはじめている。為替のハンディキャップはあったが、この上期(2010年4~9月)に得た最大の成果ともいえる。韓国メーカーと徹底的に戦える自信がついた」と、サムスン攻略に自信をみせているからだ。

実際、中国市場向けの縦型全自動洗濯機、壁掛けエアコン、インドネシア市場向けの省エネ冷蔵庫、メキシコ市場向けに出力を高めたミニコンポなどの販売が好調だ。これらの製品は、地域の生活研究を行ない、必要な機能だけに絞り込み、現地の給与水準を捉えた価格設定としたことが人気の原因となっている。

例えば、インド市場向けの32型液晶テレビは、映画好きというインド人の特性を捉えて、15W×2の大出力スピーカーを搭載(一般的なモデルは10W×2)。壁掛け率が90%以上という利用状況から、従来モデルよりも1.5kg軽い、9.5kgとし、さらに、台座を簡易型、バックライトを一灯管というように機能を絞り込み、インドの中流家庭(一般企業の主任クラス相当)の月収程度で購入できる価格設定としたことで人気を博している。

2010年度上期実績では、BRICS+V(ブラジル、ロシア、インド、中国とベトナム)、MINTS+B(メキシコ、インドネシア、ナイジェリア、トルコとバルカン諸国)という新興国市場では、前年同期比24%増となっている。

「グローバルコンシューマーマーケティング体制のなかには、世界各国の生活研究を行なうグローバル・コンシューマーリサーチセンターを含む計画であり、強い意志をもってグローバルマーケティング体制の一本化に取り組む」と、大坪社長は意気込む。

かつて、中村邦夫会長が社長時代に挑んだ「破壊と創造」では、マーケティング本部の設置が、事業部の壁を壊し、製販一体の体制を確立。ニーズを捉えたモノづくりによって、「松下電器、復活」へとつながった。今回も、国内と海外の壁を壊し、グローバルで戦う体制を構築するという役目を、新たなマーケティング本部が担うことになりそうだ。

■“まるごと提案”は「パナソニックグループにしかできない強み」

|

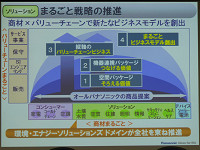

| パナソニック製品でトータルで提案する「まるごと戦略」 |

もう1つ、今回の事業再編のなかで注目をしておかなくてはならないのは、「まるごと提案」の加速だ。「まるごと」とは、家まるごと、ビルまるごと、地域まるごとといったトータル提案のことを指す。

パナソニックのまるごと戦略とは、家電、空調、コールドチェーン(生鮮食品を低温で保ち流通する体系)といったコンシューマー事業領域の商品から、土壌水質・空質・住建・照明・情報・セキュリティやヘルスケアといったソリューション事業分野の商品、ソーラー電池といったデバイス事業領域の商品に至る「商材まるごと」と、販売、SI・エンジニアリング、保守、サービス事業といった「バリューチェーンまるごと」を組み合わせるというものだ(バリューチェーンとは、製品が原材料から消費者に消費されるまでの間の段階における、付加価値の流れのことを指すビジネス用語)。

これにより、家やビル、病院、あるいは地域まるごとを“オールパナソニック”で商品提案する「まるごと」をキーワードとした新たなビジネスを創出していくという。

大坪社長は「まるごと提案を行なえる企業は、グローバルにみても当社だけ。ここにも戦っていける余地がある」と自信をみせる。

具体的な推進組織としては、ソリューション事業分野の4ドメインの1つである環境・エナジーソリューションズに、「まるごと営業」機能を設置。家まるごと、ビルまるごとの提案を促進する。大坪社長は「環境・エナジーソリューションズドメインが全社を束ねて推進することになる」と話す。

|

| 埼玉県桶川氏には、“オールパナソニック”によるコンビニエンスストア型のエコ店舗を開設している |

パナソニックでは10月、埼玉県桶川市に、コンビニエンスストア型のエコ実験店舗を開設。大坪社長は「そろえる、つなぐといった価値の見える化、まるごと提案の実現に向けた実証実験の場にしたい」と語る。

まるごと提案は日本だけでなく、海外にも積極的に展開していく考えであり、今後は、グローバルでのまるごと提案体制を早期に構築できるかどうかが鍵になる。大坪社長は「まるごと提案はパナソニックグループにしかできない強み。これを生かしていく」と意気込む。

■ライバルは既に体制を確立。周回遅れを埋めるには、さらなるスピード経営が必要

|

| サムスンに追いつくには、サムスンを超えるスピード経営が必要になる |

今回の再編骨子案は、グローバルを強く意識した姿勢がベースにある。大坪社長も「世界の競合と負けないスピードを実現するグローバル企業へと進化するとともに、家まるごと、ビルまるごとの提案ができる世界唯一の企業グループとなる。そうした強い思いのなかで、完全子会社化を決めた」と語る。これまで以上に“グローバル視点”となったことで、現地開発、現地調達、現地生産、現地マーケティングといった体制はさらに加速することになるだろう。

しかし、その体制づくりにおいては、残念ながら韓国サムスンに比べて周回遅れという状況であることは否めない。すでにサムスンは、その体制を構築済みだ。サムスンに追いつくには、当然、サムスンを超えるスピードで経営を進めなくてはならないのは明らかである。

いよいよ、パナソニックグループによる、本当の意味でのグローバル体制づくりが始まった。

2010年11月16日 00:00