家電製品ミニレビュー

三洋「eneloop pro(エネループ プロ)」

|

| eneloop pro(エネループ プロ) |

すでにニッケル水素電池の代名詞となっている三洋電機の「eneloop(エネループ)」。フル充電にしたまま1年放置しても、自然放電するのはわずか15%、3年後でも25%という自己放電の少なさと、そして1,500回という繰り返し使用できるという性能の高さから、愛用している人も多いだろう。もちろん筆者も、愛用者の一人だ。

そんなパワフルな我が相棒「eneloop」に、新ラインナップとして、よりバッテリー容量が増えた、プロフェッショナルユース向けの「eneloop pro(エネループプロ)」が、7月21日より加わることになった。

| メーカー | 三洋電機 |

| 製品名 | eneloop pro(エネループ プロ) |

| 品番 | HR-3UWX-4BP(4本入り) |

| 希望小売価格 | オープンプライス |

| 店頭予想価格 | 1,900円前後 |

今回は、この新しいエネループ「eneloop pro」を使って、本当に長持ちなのか、本当にプロユース向けの凄いニッケル水素電池なのかなど、性能や用途を見極めていくことにしよう。

■容量が増えて使用時間が長くなった

エネループプロのスペックについては、既にニュース記事で紹介されているが、ここで改めておさらいしておこう。

・電池容量が1,900mAh→2,400mAhに増量

通常のeneloopの容量が1,900mAhだったのに対して、eneloop proは2,400mAhに増大されている。つまり、通常のeneloopの25%増しということだ。

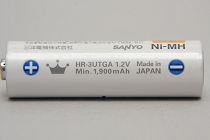

ちなみに、ここで挙げた容量の値は、すべて最小時の場合。ニッケル水素電池には、容量の表記に「TYP」(平均値の意味)やら「MAX」(最大)を場合があるが、eneloopシリーズはかならず電池本体に「MIN」の値が記されている。

実のところ電池は、製造ロットや個体により若干のバラつきがあるので、容量を“断言”するこができない。他社製品ではTYPやらMAXなどと付記されているが、eneloop proでは「最低でも2,400mAhの容量があります」と謙虚に示している。もし他社から2,400mAhのニッケル水素電池が発売されたとしても、「TYP」や「MAX」と書かれていたら、その電池の容量は、2,400mAh未満となる可能性が大ということだ。

|  |

| 電池容量は、eneloopは1,900mAh、eneloop proは2,400mAhと記されている。これは「最低でもこれだけの容量があります」ということを表す | |

・利用時間が長くなった! デジカメなら514枚→609枚に

三洋のリリースによれば、デジカメやLEDライトにeneloopとeneloop proを使った場合、以下のように撮影枚数や利用時間の違いがあるという。

| 製品名 | デジカメの撮影枚数 | LEDライトの点灯時間 |

| eneloop | 514枚 | 273分 |

| eneloop pro | 609枚(18%増) | 357分(31%増) |

容量が25%増なので、利用時間もそれ相応に伸びたという発表だ。しかし後述する実験で明らかにするが、実はこれ以上に長持ちする結果が出たこともあった。

・自己放電が少ない。フル充電して1年間放置しても、残存容量は1,800mAh

電池は使わないまま放っておくと、自然と電池容量が少なくなってしまう。これが「自己放電」という現象。eneloopシリーズは、この自己放電を抑制する性質がある点が特徴だ。

では、eneloopとeneloop proにおける自己放電性能には、どのような違いがあるのか。時間の経過による残存容量の変化は、次の表の通り

| 残存容量 | 6カ月後 | 1年後 | 2年後 | 3年後 |

| eneloop | 90%(1,710mAh) | 85%(1,615mAh) | 80%(1,520mAh) | 75% |

| eneloop pro | - | 75%(1,800mAh) | - | - |

1年後の残量を割合で見ると、eneloopの残存容量は85%なのに対して、eneloop proが75%。計算上、自己放電してしまう割合は通常タイプよりも10%多くなってしまうが、容量が増えたため、1年経過したeneloopよりも残存容量は多くなっている。

・繰り返し使用回数が1,500回→500回に激減

eneloopは繰り返し利用回数が1,500回だったが、eneloop proは500回まで減ってしまった。今回は使用期間が1週間だっため、500回利用したときの劣化の度合いを調べられなかったが、もしスペック通りなら最も痛い点だ。

eneloop proは容量が多いので、繰り返し充電で利用できる累計容量を単純計算すると、eneloopが2,850Ah(2,850,000mAh)なのに対して、eneloop proは1,200Ah(1,200,000mAh)。累計容量から見ても、42%ダウンとなってしまう。

おそらくここがeneloopを買うか、eneloop proを買うかのポイントになりそうだ。貴重な瞬間を撮影するデジカメ用や長時間の定点観測などで使う機器なら、バッテリーチェンジの回数が減るeneloop proに軍配が上がるが、さほど長時間使わずバッテリーチェンジのタイミングも多々あるような機器での利用は、eneloopが優勢だろう。

■見せてもらおうか! eneloop proの長寿命性とやらを……

基本的なスペックが分かったところで、eneloop proのキモである長寿命性について実験をしてみよう。

実験方法は、以前にレビューした「eneloop/eneloop lite」と同様、豆電球とプラレールを使用した場合、ほかの電池との長持ち具合を比較するというものだ。なお、比較対象としたのは、通常のeneloopと、それよりも容量が半分のeneloop lite、そしてアルカリ電池だ。アルカリ電池は、三洋電機の親会社であるパナソニックの「エボルタ」を使用した。

実験前に、下準備をひとつ。以前のレビューで、ニッケル水素電池の最高のパフォーマンスを引き出すには、最低2回のリフレッシュ充電が必要ということがわかっているので、2回リフレッシュ充電を行なった。

※リフレッシュ充電 = 電池をいったん終止電圧(ニッケル水素電池の場合は1.0V)になるまで使い切り、それをフル充電すること。

【豆電球の連続点灯時間】

まずは豆電球を使った実験をスタート。豆電球を常時点灯し続け、規格で決められている終止電圧(ニッケル水素電池なら1.0V、アルカリ乾電池なら0.9V)になるまで――つまり寿命になるまでの時間の比較で、電池の長持ち性能を見ようという魂胆だ。

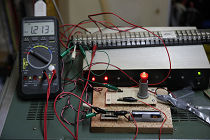

|  |

| 豆電球の実験に使用した装置。パソコンから豆電球のスイッチのON・OFFを制御できる。オリジナルのプログラムも搭載している | |

この結果、なんと長持ち性能ではアルカリ乾電池をも凌駕する結果が出た! アルカリ電池は、ニッケル水素電池よりも長持ち性能では有利のはず。ニッケル水素電池の無負荷の電圧(何も接続していない状態)は約1.3Vで、寿命と呼ばれる終止電圧が1.0Vなのに対し、アルカリ乾電池は無負荷で約1.6V、終止電圧が0.9Vと、規格そのもので、寿命が長く定義されているから。アルカリ乾電池の方が、最後の最後まで電池を搾り取れるのだ。

|

| 豆電球を連続点灯した場合の電池の寿命の比較 |

しかしeneloop proは、14時間11分も豆電球を灯し続けた。これは、アルカリ乾電池の10時間51分を3時間20分も上回る数字だ。しかもアルカリ乾電池は、4時間を過ぎたあたりから、電圧が下がったことで、豆電球はどんどん暗くなっていく。しかし、eneloop proは10時間経っても1.2Vを出し続け明るさがほとんど変わらないのだ。アルカリよりも長持ちのニッケル水素電池、それがeneloop proなのだ!

さらにeneloop(9時間10分)とeneloop proで比較してみると、5時間も長持ちになる。

電池容量は25%増でも、利用時間は60%増! これはスゴイ!

ちなみに、三洋が発表したLEDライトの点灯時間は、通常のeneloop比で31%増。しかしこの豆電球ではeneloopの60%の長持ちとなった。

【豆電球の間欠点灯時間】

とはいっても、豆電球を10時間以上もズーっと点灯するシーンはあまりないので、今度はもっとリアルな使用環境を想定し、10分点灯したら20分OFFにして電池を休ませる「間欠点灯」で実験してみた。

|

| 豆電球を間欠点灯した場合の電池の、寿命の比較。間隔は10分点灯→20分消灯→10分点灯を繰り返す |

結果、ここでもアルカリ乾電池の利用時間を大きく上回る結果となった。eneloop対eneloop proで見てみると、やはりeneloop proの方が1.5倍(50%)長持ちするようだ。

| 製品 | エボルタ | eneloop | eneloop pro |

| 利用時間 | 34時間9分 | 26時間36分 | 39時間9分 |

【プラレールの連続運転時間】

先ほどは豆電球を使った実験だったが、次にプラレールを使った運転時間を見てみよう。

|

| こちらがプラレールの実験装置。実は前回のエネループの実験とはワケあってテスターが変わっているが、違いによる誤差はほとんどない。なおプラレールは、その場で走り続けられるように、オリジナルのシャーシダイナモ(笑)を作り、単2電池相当の重りを入れてある |

| ||||||

| プラレールを連続運転した場合の運転時間の比較 |

豆電球より多く電流が流れる(=消費電力が多い)プラレールでは、アルカリ乾電池よりeneloop proの方が利用時間が短かった。これは、ほとんど終止電圧の差と言っていい。1.0Vで比べれば、eneloop proとアルカリ乾電池の間に、利用時間にさほど差はないと言っていいほどだ。

eneloopとの比較では、9時間11分プラレールを走らせたが、eneloop proは11時間12分。プラレールではeneloopよりもeneloop proの方が1.2倍(20%)長持ちという結果になった。先ほどの豆電球では、eneloop比で60%という圧倒的な長持ち性能を見せたeneloop proだが、今回はそこまで長寿命とはならなかった。ただ、それでも長持ちであることは間違いない。

【プラレールの間欠運転時間】

プラレールでも豆電球と同様、10分走らせては20分電池を休ませる「間欠運転」を行なった。これも連続運転と同じように、1.0Vで比較すると、アルカリ乾電池とeneloop proの利用時間は互角という結果だ。

|

| プラレールを間欠運転した場合の運転時間の比較 |

また、eneloopは28時間5分走行できたのに対し、eneloop proは34時間5分。プラレールの連続運転と同様、eneloop proの方がeneloopより1.2倍長持ちという結果となった。

これらの実験で分かったことをまとめれば、eneloop proは通常のeneloopより電池容量が25%増えたこともあって、基本的に長持ち。しかも、豆電球のように消費電力が少ない機器の場合、eneloopより25%以上長持ちすることもあり、かつアルカリよりも長い間使えたりすることもある、ということになるだろう。

■一見パッケージ以外は同じ。でも細かいところでビミョーに変化が!

というわけで、eneloop proが通常のeneloopよりも長持ちということは分かったが、実はこれ以外にも違いがあったりする。フツーに使う場合にはあまり役に立ちそうもない情報だが、電池フェチの読者には貴重になる(かもしれない)情報をまとめていこう。

|

| 左から、電池容量が通常のeneloopの半分という「eneloop lite」、「eneloop」、そして新しくラインナップに加わる「eneloop pro」 |

まずは外観。パッと見では、eneloop lite、eneloop、eneloop proとも、色以外はまったく変わりがないように見えるが、よーく見てみると、電池の寸法が若干違っている。

| 場所 | eneloop | eneloop pro |

| プラス極を含めないボディサイズ | 48.2mm | 49.0mm |

| プラス極を含めたサイズ | 50.3mm | 50.3mm |

| 直径 | 14.2mm | 14.25mm |

注目すべきは、直径がほんのちょっとだけ太くなった点と、プラス極を含めないボディサイズが0.8mm大きくなっている点だ。おそらく容量増加のために、開発者がしのぎを削った部分だろう。

|

| eneloopよりほんの0.8mmだけ大きくなったeneloop pro。おそらく容量増加のために、開発者がしのぎを削った部分だろう |

写真で見ると一目瞭然だが、eneloop proはプラス端子の高さを0.8mm削って、そのぶんボディーを大きくしている。とはいえ、JIS C 8500で定められている単3の最大直径は14.5mmで、プラス極も含めた最大の長さは50.5mmとなっているので、eneloop proでは直径で0.25mm、長さで0.2mmのマージン(余裕)を持たせている。ちなみにプラス端子の凸部分の高さはJIS C 8500では規定されていないようだ。

このようにeneloop proは若干長く太くなっているものの、規格内の寸法に収まっているので、電池ボックスに入らない、入りづらいということはまずないだろう。もしそんな機器があれば、機器側の設計が怪しい。

またプラス端子の直径、およびマイナス端子側は通常のeneloopとまったく同じようだ。しかし、プラス端子にある、内圧が高まったときのガス抜き穴が、eneloop proでは若干大きくなっている(ニッケル水素電池には必ずある)。

|  |  |

| プラス側の端子の変化は見られない | ガス抜きの穴が若干大きく、凸部分がわずかに低くなっているのが分かる | マイナス端子側も変化はないようだ |

電気的な特性としては、豆電球など負荷を接続していない状態での電圧が、若干高くなっているように思える。 以下に、検体……つまり電池単体の電圧を計測してみた。

| 製品 | 電池1 | 電池2 | 電池3 | 電池4 | 平均値 |

| eneloop | 1.367V | 1.400V | 1.379V | 1.381V | 1.382V |

| eneloop pro | 1.381V | 1.424V | 1.371V | 1.424V | 1.400V |

eneloopの測定を行なったのが2010年9月、eneloop proは7月中旬に測定したので、気温は大差はないはず(電池は気温により性能が左右される)。細かい部分だが、こんなところにも違いが見て取れる。

■オプション品としては、黒い充電池、無接点充電に対応したケースも

ここで、eneloop proの発売に合わせて発表された、eneloop関連のオプションパーツにもついて紹介しよう。

|

| こちらがeneloop proと同様、ブラックカラーを採用した新しい充電器「N-TGR01WS」。9月21日に発売予定 |

eneloop proには、電池の色に合わせたブラックカラーの充電器も用意されている。通常充電のほか、電池1本を3倍速充電できる機能もある(eneloop:75分、eneloop pro:95分)。

eneloop用の急速充電器(NC-TGR03)を使った充電時間は、次のようになっている。電池を6本使うデジタル一眼レフなどでは、1回の充電でおよそ5時間かかるため、充電器が2台欲しいところだ。

| 製品 | 2倍速充電(電池2本) | 1倍速充電(電池4本) |

| eneloop | 約100分(1時間40分)) | 約220分(3時間40分) |

| eneloop pro | 約130分(2時間10分) | 約280分(4時間40分) |

ちなみに、充電器の発売日は、今から2カ月先の9月21日。それまでは従来のeneloop用のものをそのまま利用しよう。

さらにワイヤレス充電規格の「Qi(チー)」に対応した、電池2本用の電池ケース「N-WL01S」も7月21日に発売されている。

|  |

| ワイヤレス充電規格「Qi」に対応した、eneloopの充電器兼バッテリケース「N-WL01S」は発売中。別件で実物を実験したが、実はすでにパナソニックから発売されているものとほぼ同じだった | 発売中のQiに対応したパナソニック製充電パッド。およそ4千円ほど |

これはQi規格に対応した充電パッドの上に載せるだけで、電池が充電できてしまうというもの。充電パッドとしては、パナソニックから「無接点充電パッド QE-TM101」という商品が出ている。このパッドにはQi規格に対応した複数の機器が載せられるため(順番に充電する)、N-WL01Sを2つ用意すれば、電池を差し替えなくても電池4本が充電ができて便利だ。

こちらのケースを使った場合の充電時間は、eneloopの場合2本で約180分(3時間)、eneloop proの場合約230分(3時間50分)となっている。無接点充電については、詳しくは過去のレビュー「パナソニック『チャージパッド』」を参考にして欲しい。

■結論! 消費電力が少ない機器やバッテリー交換回数を減らしたい時にeneloop pro

それでは最後に、“eneloop proって、どういう場面で使えば良いの?”、“eneloopとはどう使い分ければ良い?”という、使い分けのポイントを紹介しよう。

・消費電力が少ない機器ではeneloop proがお勧め

豆電球の実験のように、eneloop proは消費電力が少ない機器の方が利用時間が伸びるようだ。なので、懐中電灯や携帯音楽プレイヤー、キャンプ用のランタン(明かり)、ワイヤレスマイクなど、比較的消費電力が少なめの機器がお勧めだ。この場合、アルカリ電池よりも長時間の連続使用だって見込めてしまう。

・消費電力が多いデジカメなどでは場合に応じて

電流値が高いデジカメやストロボなど比較的消費電力が多い機器では、eneloopの1.2倍ほど長持ちする。

・バッテリーチェンジが頻繁な場合はeneloop

消費電力の多少にかかわらず、短時間の利用を何回も繰り返す場合は、1,500回繰り返し使えるeneloopのコストパフォーマンス性が有利だ。旅先 でのスナップショットがメインのデジカメやストロボ、さほど長時間点灯しない懐中電灯などは、従来のeneloopを使う方が安上がりになる。

・定点観測や瞬間を逃したくない撮影では、断然eneloop pro

消費電力の多少にかかわらず、長時間使用やバッテリーチェンジの回数を抑える場合は、たとえ繰り返し利用回数が減ったとしても、断然eneloop proが有利だ。長時間にわたりデータを記録する測定器の電池として、また放送用のワイヤレスマイクの電池として、シャッターチャンスが一瞬に限られている撮影などに、eneloop proが重宝するだろう。従来のニッケル水素電池では利用時間を稼げず、渋々アルカリ乾電池を使っていたという場合にも、強くeneloop proをお勧めする。

2011年7月25日 00:00