大河原克行の「白物家電 業界展望」

パナソニックはなぜ「普通の会社」ではないのか?

|

| 10月31日の記者会見に登壇した、パナソニックの津賀一宏社長 |

「パナソニックは普通の会社ではない。それをしっかりと自覚しなくてはならない。

パナソニックの津賀一宏社長は、2012年10月31日に行われた記者会見でこう切り出した。

2012年度の上期業績報告を含めて、約1時間に渡る会見は、厳しい口調で事業構造改革に挑む、津賀社長の強い意思を感じるものになったといえる。

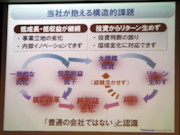

では、津賀社長がいう、「普通の会社ではない」とするパナソニックのいまの状態とはなにか。

それに関して津賀社長は、「パナソニックには構造的な課題がある。そして、20年前から低成長、低収益という状態が続いている」と前置きしたうえで、「ビジネスの中心が、家電市場や、日本国内市場のままであり、研究開発投資も大きな成果を生まずに、営業利益が低下している。構造改革を行なっても一時的な良化に留まり、再び利益が低下するというサイクルにある。また、デジタル化に向けた大規模な投資を行なったが、投資判断に課題があり、思ったほどのリターンを生めず、環境変化への対応にも課題があった。これは普通の会社ではない状態にある」とする。

津賀社長は、これまでの過去20年間の経営を振り返りながら、それを否定して見せたともいえる。

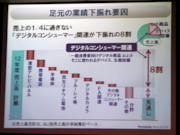

■下振れの原因は「本業の不振にある」

パナソニックが発表した2012年度の通期見通しは、売上高で8,000億円減の7兆3,000億円、営業利益は1,200億円減の1,400億円、税引前純損失は5,250億円減のマイナス3,650億円の赤字、当期純損失は8,150億円減のマイナス7,650億円の大幅な赤字を見込むことになる。営業利益は、すべてのセグメント(分野)で下方修正している。

今年度の最終赤字の理由について、財務担当役員の河井英明常務取締役は、デジタルコンシューマ商品の市況悪化や、新興国の景気減速の影響による売上高の減少、さらには、のれん、無形資産の減損や、繰延税金資産の取り崩しなどによって発生する多額の純損失を計上したことを理由に挙げる。

しかし津賀社長は、「今回の大幅な業績の下振れの要因は本業の不振にある」と言い切る。

|

| デジタルコンシューマ部門の商品の業績は、予想より大きく下回った |

そして、「落ち込みの大部分を占めるのが、デジタルコンシューマ関連商品。これは売上高全体でみれば、4分の1に過ぎないが、年間下振れ額では8割を占めている」とし、「薄型テレビやブルーレイの落ち込みは、国内市場の縮小が大きく影響しているが、デジタルカメラや携帯電話などの分野では、当社の競争力、とりわけ価格競争力の低下が影響している。この分野では負け組といわざるを得ない」と語った。

デジカメでは成長著しいミラーレス一眼カメラ市場をリード。そして、携帯電話事業では「ELUGA(エルーガ)」という新ブランドをひっさげて、欧州市場、そして日本市場へとスマートフォンの本格展開を開始したところだ。

それにも関わらず、社長自らがその分野を指して「負け組」と言い切るのは、担当事業部門からすれば腑に落ちない部分もあるだろう。しかし、津賀社長の判断基準は明確だ。

それは「収益を生み出しているのかどうか」という点に尽きるからだ。

■携帯電話事業の撤退にみる価値観の変化

パナソニックでは、携帯電話事業の欧州市場からの撤退を発表したが、これも収益性を重視してのことである。

津賀社長はその点を次のように説明する。

「まず、欧州への再参入を決定した理由は、スマートフォンになれば、グローバルに統一したスペックで製品が作れ、ボリュームを追えるという前提があったからだ。スマートフォンで収益を得るには、ボリュームを追うことが重要である。それにはグローバル展開が必要というロジックで取り組んだ。

しかし、蓋を開けてみると、日本向け商品のスペックは、やはり日本市場固有の“ガラパゴススペック”であり、しかも、欧州市場でのスマートフォンの限界利益(売上高から材料費などの売上に応じて変わる費用を引いた利益)が非常に厳しい。これは再参入の仮説が間違っていたことであり、この状況をみれば、撤退するという判断は明確。再参入して、すぐに撤退することに対して、ちぐはぐだと言われようが、気がついたときには状況の変化に目をつぶらずに、すぐに手を打つ。当たり前のことであり、きちっとしたマネジメント上での判断である」

収益が確保できないのであれば、撤退の検討を行なうというのは、利益重視の経営では当然のこと、というのが津賀社長の判断基準だ。

それはこんな言葉にも表れている。

|

| パナソニックが抱える構造的課題。低成長と低収益が継続し、投資からもリターンが生めない状態にあるという |

「パナソニックは、これまで『売り』によって、成長を目指してきた会社である。『売り』が成長すれば、収益が作れるというのが、過去の企業の基本的な価値観。これがパナソニックの企業体質である。

しかし、価格が下落したコモディティの世界では、『売り』を追うと、収益が悪化する。『売り』が伸びても収益は伸びないというように、いまは、価値観を大きく変えなくてはならない状況に至った」

創業から95年目を迎えるパナソニックがずっと持ち続けてきた、価値観を変える転換期にあると津賀社長は指摘するのだ。

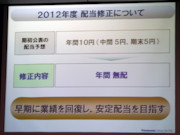

■無配、廃部、役員賞与カットの影響は?

|

| 今年の株式配当は無配となった。これは戦後の混乱期以来、63年ぶりのことという |

一方で、今回の発表で、パナソニックはもう1つ、大きな決断をした。それは、今年の株式配当を無配にするという決定だ。

パナソニックが無配としたのは戦後の混乱期以来、63年ぶりのこととなる。

前年度には7,721億円の最終赤字を計上。今期は7,650億円の赤字と、2期連続で7,000億円を超える大幅な赤字を計上するという経営状態を考えれば、無配となるのは、資本主義経済のなかでは、至極当たり前のことともいえるが、しかし、パナソニックには、無配とする影響が、一般の企業よりも大きいといわざるをえない部分がある。

パナソニック役員のOBが多くの株式を所有していることもその理由の1つだが、創業者である松下幸之助氏が開始した制度の一部などには、パナソニックの配当によってスタートしたものもある。無配は、こうした仕組みへの影響が見込まれるからだ。

さらに、7月から実施している役員報酬の削減は、10月からは会長および社長は40%、その他役員は20%の役員報酬返上と削減幅を拡大。役員専用車の廃止、管理職の冬季賞与の35%削減を行なう。そして、バスケットボール部、バトミントン部の休部も発表した。バトミントン部は、三洋電機から引き継いだもので、最近では北京オリンピックに出場した小椋久美子さん、潮田玲子さんのペア「オグシオ」が在籍していたことでも知られる名門だった。

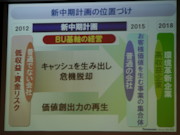

■「普通の会社」になることを最優先

|

| 2015年度を最終年度とする中期経営計画を、2013年度から実施。営業利益率5%以上が最低条件になるという |

パナソニックは、2015年度を最終年度とする中期経営計画を、2013年度からスタートする予定だ。

津賀社長はここでも、利益重視の姿勢を強調する。

津賀社長は、「毎年度、フリーキャッシュフローを2,000億円創出すること、営業利益率5%以上を最低基準として、すべてのBUを見直していくことの2点を追求する」とし、「売り上げ成長を指標として追求することはない」と宣言した。

中期経営計画の詳細は、来年発表されることになるが、利益重視の姿勢となるのは明らかだ。

「いまは低収益であり、資金リスクを抱える、普通ではない会社。この危機的状況から一刻も早く脱却することが必要。2015年度には、お客様価値を生む集合体に生まれ変わり、普通の会社に戻りたいと考えている」と語り、「普通の会社に戻るという目標は、志が低いと感じるかもしれないが、このステップを踏まない限り、何を言っても絵空事になる。それだけパナソニックは傷んでいる」などとした。

それでも現カテゴリーの分類のなかでは、エナジー事業のブレイクイーブン(費用と利益が五分五分)を除けば、すべてのカテゴリーで営業黒字の見通しとしている点は救いだ。

■収益確保をリードするアプライアンス事業

|

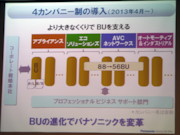

| 2013年度より体制を4カンパニーに再編。ビジネスユニットも88から56に減らす |

2013年4月から、パナソニックは、「アプライアンス」、「エコソリューションズ」、「AVCネットワークス&システムズ」、「オートモーティブ&インダストリアル」の4つのカンパニーに再編する。

2012年1月からスタートした現在の新体制を、わずか15カ月間で撤廃し、同時に、現在、88のBU(ビジネスユニット)を、56に再編し、新たな体制へと移行することになる。

そうしたなかで、白物家電(生活家電)を担当するアプライアンス事業は、他の部門に比べても優等生といえる事業だ。

2012年度上期決算においても、アプライアンス事業の営業利益率は6.3%となり、他の事業をリードしている。そのなかには、エアコン、洗濯機、冷蔵庫といった白物家電単体に加えて、収益性が高いコンプレッサーなどの主要デバイスの存在が見逃せない。さらにコールドチェーン(生鮮食品を低温で保ち、流通する仕組み)などの業務用システムも収益性に貢献している。こうした製品群が、アプライアンス事業の高い利益率を下支えしているのだ。

|

| デジタルコンシューマ関連商品が悪化する要因には、日本市場の縮小とパナソニックの競争力の低下があるという |

これに対して、デジタル家電を担当するAVCネットワークスでは、2.9%という営業利益率に留まり、収益性の悪さを浮き彫りになる。通期見通しでも、アプライアンスの5.3%に対して、AVCネットワークスは1.7%に留まる。パネル/テレビ事業は、構造改革の成果もあり、ようやくが利益が出せる体質へと転換しつつある段階だ。

津賀社長は、「営業利益率5%以上を最低基準として、すべてのBUを見直していく」と発言しており、2015年度までにAVCネットワークス&システムズ事業全体や、その傘下に入るテレビ事業などの各BUも、5%以上の利益率をあげない限り、見直しの対象になるというわけだ。

■新たな白物家電時代でパナソニックはどう戦うのか

デジタル家電は、この10年間に渡って、技術革新の連続となっていた。

いわば技術が市場をリードし、それによって事業が活性化していた。また、地上デジタル放送への完全移行といった動きもこれを加速することにつながったのは周知の通りだ。そして、グローバル市場においては、それに価格競争力が加わり、市場シェアを左右することになった。

|

| アプライアンス(生活家電)部門では、ニーズを先取りした提案で戦ってきたが、今後は技術を先取りした提案ができるのか。写真は8月の「スマート家電」発表会のようす |

一方でアプライアンス事業は、付加価値モデルでの高機能化は進展したものの、デジタル家電分野のような革新的な技術が登場したわけではなく、むしろニーズを先取りした提案によってこの10年間を戦ってきた。その点において、パナソニックは一定の成果を出してきたといえる。海外展開にも着実に歩を進め、新興国を中心に引き続き工場建設にも乗り出している。

これからの10年のデジタル家電は、ニーズ先取り型の提案へとシフトする必要が迫られる一方、白物家電は、スマート家電への進化など、技術による革新が重視されるようになり、立場が一気に変わるともいえる。

パナソニックにとっては、デジタル家電でニーズ提案を促進できるのか、そして、白物家電事業において技術を先取りした提案ができるのか。そして、これまでの技術先行のデジタル家電で失敗した経験を生かし、これから技術先行時代の幕開けとなる白物家電事業において、同じ轍を踏まずにすむのか。

新たな時代を迎える白物家電市場において、パナソニックはどう戦うのか。今後の同社のコンシューマ事業の位置づけや、今後の成長において、これが重要な要素になりそうだ。

2012年11月6日 00:00