|

記事検索 |

バックナンバー |

【 2009/03/30 】 |

||

| ||

| ||

【 2009/03/27 】 |

||

| ||

| ||

【 2009/03/26 】 |

||

| ||

| ||

【 2009/03/25 】 |

||

| ||

| ||

【 2009/03/24 】 |

||

| ||

| ||

【 2009/03/23 】 |

||

| ||

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||

|

家電業界デザイナーインタビュー |

||||||||||||||||||||||||||||

|

~黒字回復の原動力となった「デザイン」のチカラ

|

||||||||||||||||||||||||||||

|

Reported by

林 信行

|

||||||||||||||||||||||||||||

その三洋復活で鍵となっているのが同社のデザイン戦略だ。 「eneloop」以降、「Think GAIA,Think Design」というデザインアイデンティティーの下にドラム式洗濯乾燥機の「AQUA」など、新しい考えを反映した製品が増え始め、着実にブランドイメージを上げ始めた。 2006年に「eneloop」がグッドデザイン賞金賞を受賞、2007年に「eneloop universeプロダクト群」として栄誉ある大賞を受賞するなど、2005年以降、「デザインの三洋」としてのイメージも固めつつある。 そんな同社で、デザイン戦略のかじを取るブランド本部アドバンストデザインセンター所長の清水正人氏に、デザイン戦略の要諦を聞いた。 ● 3つの層で考えたデザイン

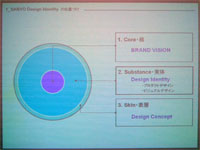

清水:そうですね。これは1年半ほど前に作った「Product Design Identity」という指標によるものです。「デザインによって三洋を見る目が変わるはず。とりあえず、やってみよう。ダメなら、また元に戻せばいい」といったことから、全社のデザイナーでデザインの方向性を共有し、製品に反映させようというものです。 そのビジョンにもとづき、環境・エネルギー・ライフスタイルというキーワードのもと商品を開発しています。そうして2005年7月に、地球と命のために必要な商品を開発する「Think GAIA」というブランド・ビジョンを制定し、発表しました。現在、プロダクト開発においてもビジュアル面においても、「Design Identity」と「Think GAIA」に沿ったものづくりを行なっています。 ――かなり壮大なビジョンですが、それをどのように製品デザインに落とし込んでいるのでしょう。 清水:我々はデザインアイデンティティーというものを3つのレイヤー(層)で考えています。その核となるのが、ブランドビジョン――つまり「Think GAIA」です。その周りにデザインの実態とも言える「Substance」(中身)のデザイン、そして商品の特性や販売地域で変わってくる「Skin」(表層)のデザインがあります。

「Substance」の部分では「共生」、「共鳴」、「誠実」、「愛着」、「知性」、「感動」の6つのデザインポイントを掲げています。これらが我々のものづくりの指標となっています。これらすべての要素を兼ね備えたものを目指しているわけではありませんが、製品ごとに、この製品は「知性」と「感動」というテーマで行きましょう、といった具合に、組み合わせを適宜選んでいきます。 製品はどのように見立てるかというと、「シンプル―複雑」、「幾何学的―有機的」といった評価軸を使って、製品の性質を図の上にプロットし、プロダクトが少しでも理想に高い方へ――我々が使っている言葉ですが、「Think DESIGN度」が高い方向に向かうよう、ディスカッションを進めていきます。 3つ目の「Skin」の部分は、いわばフレーバー(風味付け)のデザインコンセプトをなすものです。この部分は、商品の種類や販売地域によって変わってきます。 2層目までの「Think DESIGN」度を守りつつ、その中で、できるかぎり斬新なものにするよう心がけています。 ● 「ロングライフ商品を1つでも多くしたい」

清水:例えば白物家電なら、部屋の中に置いて移動しないスタティック(静的)な製品――当社で言えば、空気清浄機の「virus washer(ウィルスウォッシャー)」や、洗濯機の「AQUA(アクア)」といったプロダクト――では、「Harmonious Grace(調和した優美さ)」というコンセプトを当てはめています。これは、部屋のインテリアに調和しながら、製品自体の美しさも兼ね備えたデザインを狙っています。 これと同様に、パーソナルな商品、リビングで使う商品、キッチンで使う商品、コマーシャルな分野で活用する商品など、商品領域の違いによって異なる開発テーマがあるので、それぞれの領域にあわせてデザインコンセプトを用意します。 ――三洋の白物家電は、今後も同じコンセプトでつくりつづけるのですか。 清水:もちろん、こうしたコンセプトは永続的なものではありえません。ある時期が来たら――おそらく2年か3年くらいでしょうが――見直しが必要になります。そうしないと、どんどん古い発想に閉じ込められてしまう懸念があります。ただし、必ず「変える」というものではありません。本当に変える必要があるかも含めての見直しです。 現在のコンセプトはかなりベーシックなものばかりなので、風化はそれほど早くないと思っていますが、3年くらい同じデザインを続けると、売り場の方がそのデザインに飽きてしまう懸念があります。もっとも、その先にいる顧客は必ずしもそうではないかもしれませんが。 いいモノは1つの型でつくりつづけても全然OKだし、ロングライフ商品こそ地球の命にもつながると思うので、そういうものを1つでも増やしていきたい、という思いもあります。変わらないことが価値、という製品ですね。 ――「Harmonious Grace」のようなコンセプトは、白物家電専用で、他の製品に応用されることはないのでしょうか。 清水:必ずしも白物家電だけに限定するといった厳しいルールはつくっていません。場合によってはコマーシャルな商品にこれを当てはめることもあるかもしれませんし、必要に応じて、白物家電についてももっと動的なデザインコンセプトを当てはめることもあるかもしれません。そのあたりは、ある程度、柔軟に構えていこうと思っています。 ただ、あくまでも一番のベースになるのは「Think DESIGN」度の高い、シンプルで幾何学的なものをつくっていこうという考えです。 ――3つの層の真ん中、「Substance」の層にある、共生/共鳴/誠実/愛着/知性/感動の6つのデザインポイントについて、具体的にどういったことを指しているのでしょう? 清水:まず「共生」ですが、これはエコ・コンシャスなデザインを目指すという意味で、プロダクトライフスタイルのすべてで「環境」を意識するデザインのあり方を考えていきたいという考えです。プロダクトそのものだけでなく、その先にある、人々の快適で安全で健康な暮らし――デザインはそういうことを考えながらしていくべきだと思っています。 2つ目の「共鳴」は、ライフシーンから発想したデザインを目指すものです。家電メーカーは、ややもすれば、販売の現場で目立つために銀のラインを1本いれたりといったことをしてしまいがちですが、我々は住まいの生活風景や価値を高めたいと考えています。AQUAシリーズの、白とブルーによる統一感などは、そうした発想から生み出されたものです。 次に「誠実」。これは要するに、機能性から発想された、誰にとってもわかりやすく、使いやすく、そして合理性のあるデザインを目指したいというものです。「ユニバーサルデザイン」に近い発想で、弊社の研究機関と大学の研究機関の共同研究も進めています。 ここでは使い方を見ただけで、製品の使い方をわかってもらう「アフォーダンス」についても研究しています。例えば「AQUA」も、ボタンの部分を見ただけで、どんな商品かわかるように心がけました。

そして4つ目は「愛着」。長く愛される商品をつくりたいという願いです。高い完成度や時流に流されない価値を目指します。と、同時に使い方だけでなく、形に曖昧なものがなく「こうしたいんだ」というのが、すぐにわかってもらえるデザインを目指そうと思っています。 次の「知性」ですが、実は三洋の製品は一時期「あまり知性的でない」と言われていたことがありました。まずはそのマイナスイメージを変えていきたいということで「品性を備えたデザイン」というのを強く目指しました。例えば「eneloop」や「virus washer」という製品群に対して、顧客の方々に何かしら知性のようなものを感じていただけるのならば、ある程度の成果はあったのではないかと思っています。 そして6つ目は「感動」ということで、やっぱり感性に訴えかけるデザインをしたいと思っています。楽しいもの、毎日、新鮮な気持ちでつきあっていけるもの、これまで見たことがないような新鮮かつ独創的な価値を提供できるものを探っていきたいと思っています。 ――これら6つはどのようにして決まったのでしょう。 清水:言葉が先に決まったものもあれば、そうでないものもあります。数が多過ぎてもダメだし、言葉で語りすぎてもダメ。こうしてまとめてしまうと、教条的に見えてしまう部分もありますが、ここまで行き着く過程で、合宿のような形で商品やイメージしている写真などを何度も何度も見せ合って考えていきました。 ――3層の核の部分ですが、ここには製品戦略も含まれるのでしょうか。 清水:すべての商品というわけではありませんが、基本的にはそう考えていただいて結構です。例えばeneloopなどの商品においては、製品戦略を含んだ体制で臨んでいます。 今やデザイナーは、モノの顔・形だけを作っている時代ではもうないと思っています。積極的に商品性とかライフスタイルの提案に関わっていくべきだと考えています。そうすることで、コアのブランド・ビジョンを製品で本当に生かすことができます。 このため、商品企画や経営企画といったものにもチームの一員として参加することが大事だと考えています。 ● 全社をドライブする横串の組織

清水:もともと、経営側からブランドビジョンを制定するにあたって、今までの縦割りの組織を見直して、横軸を1本通すこと、全社をドライブする機能が必要だという議論がでていました。 その時点でデザイン組織は各カンパニー、各事業部に分散し、組織が16もあって、ひどいところにはそうした組織の中にデザイナーを1人しか配置していないところもありました。 しばらくはデザインワークは商品ごとにバラバラに進められていたました。しかし、今、これを少しずつ融合しはじめ、2007年の4月1日に機能を一元化する「Advanced Design Center(ADC)」が発足しました。 ――ADCは何人くらいの組織ですか。また、どこにあるのでしょう。 清水:現在は国内のスタッフ125名が参加しています。実際には、「Advanced Design Center」という施設に集約しておらず、スタッフはADCができる前と同じ場所にいます。ただし、組織として機能は共有しており、全社で強力につながっています。 ――つまり、仮想的につながっていて、実際には顔をあわせないのでしょうか。 清水:いや、そういうことではなく、大阪・大東市の工場や東京・芝のオフィスなどに集まって、一緒に製品のモックアップ(模型)を作ったりと、頻繁に顔をあわせています。 この芝のオフィスは、空間的にも大変オープンな環境になっているため、ここで製品の検討会とかをやっていると、どんどん周りの人達も集まってきて意見をくれます。 ――ADC誕生で、どのような変化がありましたか。 清水:一元化するまでは、開発チームからの人の出入りというのはなかなか難しいところがありました。 しかし、デザイナーをADCを通して一元化したことで、例えば炊飯器のデザインをしていた人が携帯電話のデザインをしたり、あるいはその逆といったことも可能になってきました。このように自由に動けるようにしたことで、デザイナー側のモチベーションの方もあがりました。

――商品開発においては、技術者もデザイナーも同等の権限を持っているのでしょうか。 清水:そうですね。デザイナーが力を持ち過ぎていることもなければ、無視されることもない、フラットな組織づくりを行なっています。 ――例えば技術の側が「こういうデザインでないとつくれない」といってきた場合でも、ちゃんと議論は行なわれていますか。 清水:いくら技術者がそのように言ってきても、「それじゃあ商品として売れるものにならない」ということになれば、そこで再び議論が始まり、先に進むことはありません。 ――実際にデザイナーの方々は商品開発にどのように関わっているのでしょうか。 清水:まずは製品に関するスケッチを大量に描き、議論して3つくらいに選びます。そこから実際に動作する模型をつくって検討会を開き、技術面ともすり合わせる、といったプロセスになります。もちろん、開発スケジュールがタイトな場合には、技術開発やマーケティングも、これらと並行して進めることになります。 ――実際、製品開発はどれくらいのスパンで行なわれるのでしょう。 清水:商品によって違いますが、テレビや炊飯器といった製品では、企画されてから製品として世に出て行くまで、だいたい10カ月から1年くらいでしょうか。 ――デザインの方法では、ターゲットの顧客を想定してその人物に合わせて作る「ペルソナ手法」など、いくつかの方法がありますが、どのような手法を使っているのでしょう。 清水:ケース・バイ・ケースですね。「ペルソナ手法」的なことをやることもありますし、例えば“20代女性向け”といった具合に、もう少し抽象的なターゲットを設定することもあります。例えば、eneloopのデザインは、男性にも受けていますが、もともとは女性をイメージしたものです。 1つのメソッドに縛られてしまうと、画一的なものづくりしかできなくなってしまうので、どのようにデザインするかは、グループでの話し合いで決めるようにしています。 ――例えば今、話に出たeneloopでは、どのような議論が行なわれたのでしょう。 清水:おそらく、それまでの電池というのはスタミナ型というか、容量重視のデザインだったように思います。それを、Think GAIAのブランドビジョンと照らし合わせて、「赤や黄色のラインをいれるこんなデザインで本当にいいのか?」と見直すことから始まりました。そこから、情緒性とかファッション性を持ち、しかも地球といのちの大切さまで感じとれるようにするにはどういう風にしたらいいのか、という形で議論が発展していきました。 ――eneloopはパッケージングにいたるまで、きれいにデザインされていますよね。 清水:あれは製品もパッケージも1人のデザイナーが手がけたものです。実は、eneloopができた時点では、まだ3層のProduct Design Identityも6つのデザインポイントもありませんでした。結果としては、あたかももともとあったかのようにそれに沿ったデザインに仕上がっています。それは、今も当時も、考えていたことが一緒だったからでしょう。

――製品開発の各工程でみると、どの部分にデザイナーの方々が関わっているのでしょう。 清水:例えば商品企画で、「次にこんな商品を考えています」という話しが出て、「本当にそんなものが世の中に必要なのか」、「会社として採算があうのか」といった議論が行なわれますよね。そうした検討部会の段階からデザイナーたちも参加してきます。 ここでGOサインが出れば、エンジニア達は技術的設計を、マーケティングは商品展開を考え、デザイナーはデザインを考えるといった形に話しが進みます。 もっとも、これはすごく当たり前のプロセスで、これだけでは当たり前の商品しかでてきません。 そこで、デザイナーがもう少し前の段階から動き始めて、一緒に新しい種を探していきましょう、というプロジェクトが今、立ち上がりつつあります。 ――「これってそもそもこうだったんじゃないの」といった、製品の本質的なことを考えるということですか。 清水:それもありますし、これまでになかった新しいモノを考えるというのもあります。そういうものがないと、三洋オリジナルの創造的原形というのは、なかなかできないと思います。 先日も、社内でAdvanced Design発表会というイベントを行ない、さまざまなデザインプロトタイプなどを披露しました。これもそうした動きの一環で、「じゃあ、3年後に向けてそうした製品を検討していこう」という動きを誘発するものです。 ● デザインの見直しから正の循環が生まれた ――eneloop以降、三洋のデザインは大きく変わりました。現在はAQUAやウィルスウォッシャーといった製品にもそういったテイストが現れていますね。清水:「三洋と言えばこれよね」、という風に早くなりたいと思っています(笑)。 実は三洋のデザインは一般のお客様の目には触れない部分でも変わり始めています。会社案内や会計報告書、事業報告書、地域店向けの製品カタログなども、2005年頃まではデザインにまったく統一性がなくバラバラでした。こうしたものをつくっているのが、それぞれ違う事業部なので、統一がとれなかったのですが、それをあわせていきました。 こういうことをやっていかないと、強い商品ラインとその先にある三洋のブランドができていかないと思っています。 ――しかし、なかなかそれだけの意識改革をやるのは大変そうですよね。 清水:大変です(笑)。縦割りの組織間でどのように納得し合っていくかですよね。横軸が一本通っていないとできません。 また、たった1つの商品をとっても、事業部が異なると、そこで統一が取りにくい。このような方向にまとめていこうとしている一方で、「ウチの部門ではこうしたい」、「このツールはウチでつくるのに、どうしてデザインの意見をきかなきゃならないのよ」といった具合に、あまり望ましくない“遠心力”が働き、他の方向に流れてしまうことも良くありました。 デザイナーは横串で事業部などの違いを超えて機能すると同時に、1つの事業部内の縦方向でも仕事の関わりの部分を広げていく必要があります。そういうことが1つの世界観を広げていく上で重要です。 eneloopについて言えば、使い捨てない生活を標榜し、それが美しい地球といとおしいいのち、澄んだ水ときれいな空気をイメージしたパッケージを含めたデザインに発展しました。さらにそこから充電器やCMといったものにも同じテイストが広がっていきました。 ――なかなか大変なことだと思いますが、それをなんとか実行できた秘訣はなんだったのでしょう。 清水: 経営幹部の理解が大きいと考えます。号令の下に始めてみると、確かに商品も美しく見えるし、統一性が見えてくるし、三洋の向かう方向も見えてきた。やがてだんだん、それをわかってくれる人も増えてきました。 この結果を確実に生かしていきたいと思います。 もっとも、そうなっても“遠心力”が働く部分はあって、それをどう補修していくかが今の課題になっています。 例えば、わかりやすさを求めるあまりダジャレのようなネーミングに流れる傾向もありましたが、社内でネーミング委員会と呼んでいる委員会を設けて、そこで検討するようにしました。 ――そうした努力が実って、eneloop universeが2年連続でグッドデザイン賞を受賞するまでになったのですね。 清水:ええ、おかげさまで、現在、特にeneloopについては「正の循環」が生まれていて、社員達のモチベーションにも大きな変化が生まれてきています。 ――それでは、最後の質問です。ADCの所長として日頃、三洋のデザイナーの方々にどんなことを伝えていますか。 清水:ちょうど今年(2007年)のはじめに、デザイナー全員に、こういう風にやっていきましょうよ、という指針を話す機会があったのですが。その時に言ったのが「モノをデザインする。ブランドをデザインする。人生をデザインする」ということです。 ともすればプロダクトデザイナーは、殻に閉じこもって、モノのデザインばかりを考えるようになってしまいがちです。それはそれで大事ですが、その一方で、「あなた方は三洋電機そのものもデザインしているんですよ」と話しました。「三洋電機のデザインをすることは、あなた方の人生をデザインすることにもなる。人生は一度きりなのだから、明るく、楽しく、元気にいきましょう」と。(笑) ■URL 三洋電機株式会社 http://www.sanyo.co.jp/ SANYO DESIGN http://www.sanyo.co.jp/koho/doc/j/corporate/design.html ■ 関連記事 ・ 「eneloop universe products」が2007年度グッドデザイン大賞を受賞(2007/10/26) ・ 三洋電機、「eneloop universe」ブランドの経緯を語る(2007/03/16) ・ そこが知りたい家電の新技術 三洋電機・エネループ担当者に聞くヒットの理由(2007/01/17) ・ 三洋、「eneloop」ブランドの太陽発電充電器と電気カイロ(2006/10/31) 2007/12/19 00:00 - ページの先頭へ-

|