|

記事検索 |

バックナンバー |

【 2009/03/30 】 |

||

| ||

| ||

【 2009/03/27 】 |

||

| ||

| ||

【 2009/03/26 】 |

||

| ||

| ||

【 2009/03/25 】 |

||

| ||

| ||

【 2009/03/24 】 |

||

| ||

| ||

【 2009/03/23 】 |

||

| ||

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

家電製品ミニレビュー |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

~抜群の省エネ性! 1日中使って電気代1円未満のLED電球

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Reported by

藤原 大蔵

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

今回は暮らしのあかりの中で、素敵な脇役になりうる三菱電機オスラムの電球形LEDランプ「PARATHOM(以下、パラトン)」を紹介しよう。 この製品、10Wタイプの白熱電球の代替として、一般的なソケットに接続できるLEDランプだ。「10Wの白熱電球? ウチにはそんな暗い電球を使う器具や場所は無い!」と思われる方がいらっしゃるかもしれない。そこで、製品の特徴を掘り下げる前に、いくつかの使用例を撮影したので、まずはこちらをご覧いただきたい。

左上の[写真1]では、部屋の奥にあるグローブ型の照明器具内にパラトンを入れている。この程度の明るさなら、テレビの視聴も妨げず、間接光とのバランスも良い。また、テレビの後ろには間接光(60Wクラスの電球形蛍光灯×1)で壁面から天井にかけて「面」を照らしているが、これにダイレクトに灯りを感じられるポイント的な照明をプラスすることで、部屋の表情をより豊かにする効果もある。 中央の[写真2]は寝台の足元方向、寝台よりも低い位置に、パラトンをセットした照明器具を置いている。光は天井や壁をゆったりと照らし出し、仰向けになっても横を向いても刺激の強い光源が目に触れないため、眠りの妨げになるグレア(眩しさ)を感じにくい。もし夜中に目が覚めても、視認性が十分得られるほどの明るさなので、メインの照明を点けなくても寝床を離れる事ができる。また、素手で触ってもほんのり温かさを感じる程度の発熱量しかないので、室温の影響もほとんどない。真っ暗な部屋で眠るのを好まない方、暗闇を怖がるお子さんにも向きそうだ。 右上の[写真3]は、我が家の玄関。建物の構造上昼夜問わず真っ暗で、玄関付近に集中している洗面所やトイレに行く度に灯りをつけるのも面倒。あまり気分の良い玄関でないのだ。そこで、パラトンを点けっぱなしにしている。何しろ、パッケージに表記された消費電力は、たったの2Wとかなりの省エネ。24時間点けっ放しにしても、1日で約1円、1カ月でもたったの30.8円で済む。月に30円程度で我が家の欠点が解消でき、安心感も得られるのは嬉しいものだ。 以上の3つのシーンを見れば、その有用性を認識していただけたと思う。前置きが長くなったが、パラトンについてもう少し詳しく見ていこう。

● 電球に近い大きさ・形状。外装は防湿構造のプラスチック製

白色と電球色は、一般的な電球で言えば2つとも電球のカバーが透明の“クリア”仕様となっている。内部には三角柱があり、それぞれの面に合計42個のLEDが仕込まれている。一方のカラータイプは、点灯していない時はガラス管に白いカラーで覆われており、ホワイト球(シリカ電球)のような外観を持つ。 同様の明るさを持つ10Wタイプの白熱電球(パナソニック製)のホワイト・クリアタイプと比べてみると、口金の上に安定器がある以外は、白熱電球とほぼ一緒。径もほぼ同じで、背が側面から見て10mmほど高い程度。電球らしい“くびれ”もしっかり再現されている。

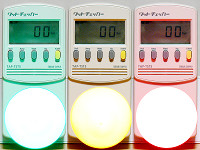

● 色味は白熱電球よりも電球形蛍光灯寄り。白色/電球色タイプではムラが発生 電源スイッチを入れると、内部の三角柱に備えられているLEDが一気に点灯する。LEDは白熱電球と同様、点灯直後に最高の光束に近い明るさが得られるため、電球形蛍光灯のように徐々に明るくなるのを待つ必要はない。点滅にも強いため、頻繁な点灯/消灯を繰り返すような場所での使用にも適している。光の色味に注目してみると、白色は蛍光灯の「昼白色」にとても近く、ニュートラルな白色が得られる。一方電球色は、白熱電球よりも黄色っぽく見えるが、電球形蛍光灯の「電球色」に近い光色が得られる。電球色の電球形蛍光灯と併用しても違和感なく取り入れられるだろう。 赤/黄/緑/青のカラー電球では、電球のくびれと口金の間にある部分が一番明るい。くびれの底面にだけLEDがあり、白いプラスチック球の内部を照らし出しているような光り方だ。白色や電球色のようなLEDが仕込まれた三角柱は存在していないと推測される。カラータイプはもともと「何かを照らし出す光源」としてではなく、あくまでも装飾照明向けとして想定されている。

次は光の広がり方だ。これについては以下の写真を見ていただいた方が早いが、念のため解説すると、パラトンでは床面に3方向に大きなムラができてしまい、光の軌跡は均等とはいえなかった。これは三角柱にLEDが並ぶという構造上、三角柱の辺に沿ってムラができるのだ。ただし、クリアタイプの白熱電球のようにフィラメントを支える導入線の影がくっきりと映り込むことはない。どちらも一長一短といったところだろうか。 なお、カラータイプのパラトン、ホワイトタイプの白熱電球は、いずれも光がムラなく広がった。

● 白熱電球よりも明るさは上 それでは、肝心の明るさを見てみよう。テーブル面の垂直60cmの高さにパラトンをセットし、その真下に照度計を配置し測定した。カメラの設定は同様にホワイトバランスを「白熱電球」で、それ以外は昼白色の蛍光灯で撮影している。シャッタースピードと露出は固定したままだ。この結果、パラトンでは83.5/93.2lx(白色/電球色)という結果が得られた。これは10Wタイプの白熱電球よりも30lx前後明るい数値だ。10W形の白熱電球から置き換えても、十分な明るさを備えているということがいえそうだ。 壁に映った影に注目すると、クリアタイプの白熱電球に見られるハッキリとした影のようにも、ホワイトタイプの白熱電球でのマイルドな影のようにも見える。それぞれの特徴を足して2で割ったような模様なので、厳密にいえば同じ明かりは再現できないということだが、逆に考えれば、クリアタイプ、ホワイトタイプのどちらにも置き換えが利くということだろう。 なお、100lx前後が、落ち着いたレストランやパーティ会場の明るさとされている。10W形の白熱電球よりも明るいとはいえ、パラトンの光だけで本を読んだりその下で作業をするというのは適さない。

● 消費電力の実測値は「1W」、抜群の省エネ性能 LEDといえば、消費電力の少なさと長寿命が魅力。そこで最後に、ワットチェッカーで実測した消費電力と、スペック上の寿命を表にしてみた。

消費電力が1Wであれば、丸々一日中点けっぱなしにして1日の電気代はたったの0.5円、月換算ではわずか15.4円。しかも25,000時間の寿命ということは、24時間点けっ放しで約3年持つという計算になる。一日6時間程度の使用ならば、11年間も買い換えずに使い続けられる。 さらにカラータイプにいたっては、ワットチェッカーでは測定不可能だった(0W)。これもまたスペック値(1W)を下回っていることになる。 寿命に改めて注目すると、白熱電球と比べた場合で何と17倍。明るさはまったく異なるが、パナソニックの電球形蛍光灯「パルックボール・プレミアQ」では13,000時間で、倍近く長く持つことになる。さすがは長寿命が売りのLEDである。 とはいっても、LED電球は初期購入費が高いのがネック。今回は1個2,198円で購入したが、白熱電球は100円そこそこと、約22倍の差がある。電気代で比較すれば当然パラトンの方が元は取れるのだが、ここまで差があるとなかなか手が出にくい。たまにしか使わない環境なら、そのまま白熱電球を使い続ける方が有利だろう。

● “目を覚まさない”トイレ照明やインテリアライトとして使える ここまで計測した性能を踏まえてパラトンに合った使用環境をさらに提案したい。

[写真4] 我が家の洗面所は窓もなく、昼間でも真っ暗。そのため洗面台の真上にLEDランプを取り付けて、就寝時まで点けっぱなしにしている。ちょっと手を洗ったり、うがいをする程度の使用ならば、わざわざワット数の高いメインの照明を点灯しなくても十分事が足りてしまっている。 LED電球は総じて発熱量が低いため、手が触れてしまいそうな場所にも取り付けられる。パラトンはプラスチック製で防湿性にも優れているため、水が多少飛びはねるような場所にも使用が可能だ。 [写真5] 我が家のトイレ(75×120×220cm 幅×奥行き×天井の高さ)に、電球色LEDを取り付けてみた。便座に座った姿勢で、膝の上の照度は25lx。数値的にはとても暗いはずなのだが、狭い空間で白っぽい壁に囲まれているため、光りのムラができにくく案外明るく感じられる。夜中に目が覚めてトイレに向かう時などは、暗闇に慣れきった目には、逆に刺激の少なくてちょうどよかった。ちなみに10W白熱電球を取り付けた場合、測定値は15lx。LEDの方が明るい結果が得られた。 [写真6] ガラスのドアで仕切られた部屋では、隣の部屋の照明が点いていないと、そのガラスは真っ黒になり、ちょっと陰気な雰囲気を醸し出してしまう。この画像では、あえてカラーLEDを隣の部屋で点灯してみた。真っ暗だったガラスに灯りが映り込み、陰気さが解消されている。もともとカラーLED電球は装飾照明として開発されているが、明るさを求めない使い方なら、室内にもこうしたシーンがあるようだ。また、[写真7]のように、廊下やワンルームのコーナー部に照明を置いただけでも、空間の隅の暗闇が解消され、柔らかな雰囲気が得られる。 パラトンはメインの照明としての十分な明るさは得られないものの、それだけに長時間使用する場面での点灯に向いている。とにかくランニングコストが安く抑えられるので、常時点灯して防犯用照明として使うのに適している。高い防湿性の特徴も活かして、外灯や庭園灯に取り付けるという使用方法も考えられる。長寿命で取り替えの手間が少ないメリットを考えれば、電球交換に手間がかかるような高所や狭いスペースの照明にも向いているだろう。 LED電球そのもの値段は若干張るものの、その長寿命さ、低い消費電力はとても魅力的だ。パラトンを活用し、暮らしの中にほんの少し「光りの味付け」を加える事によって、生活空間をより快適にする事ができるだろう。 ■URL 三菱電機オスラム http://www.mol-oml.co.jp/ ニュースリリース http://www.mol-oml.co.jp/news/frame_news08_0919.htm ライティングフェア2009 レポートリンク集 http://kaden.watch.impress.co.jp/static/link/event_light09.htm ■ 関連記事 ・ 【ライティングフェア2009】 三菱オスラム、40W形やシャンデリア用のLED電球を参考出品(2009/03/04) ・ 第13回:LEDとは(2008/08/06) ― レビュー記事 バックナンバー

―

2009/03/11 00:01 - ページの先頭へ-

|

.jpg)

.jpg)